機械工学モノづくり工房モビリティデザイン部会の学生が大活躍!

自動車の安全性と実現性の高さが評価される

写真左から、佐々木直栄教授(学科主任)、茅野聖也さん、佐藤智哉さん、佐藤真聖さん

6月8日(土)、公益社団法人自動車技術会東北支部主催「第34回自動車技術独創アイデアコンテスト」が行われ、大学・高専・専門校の部で機械工学科3年の佐藤智哉さんと茅野聖也さんが優秀賞、佐藤真聖さんが佳作を受賞しました。このコンテストは、自動車に関連する安全、環境、情報、快適さ等について次世代を担う若い学生の独創的な楽しいアイデアを最大限発表する場となっています。本年度は、応募件数35件の中から第一次の書類選考に選ばれた入賞者15人がオンライン選考会でアイデアを発表し、審査の上、最優秀賞、優秀賞、佳作が決定ました。3人は、機械工学科公認の学生活動団体である機械工学モノづくり工房モビリティデザイン部会に所属し、日頃から仲間とともに自動車に関する研究活動を行っています。

3人に受賞の喜びと応募したアイデアについて、詳しくお話を聞きました。

【優秀賞】ICチップ・顔認証を用いた送迎システムの効率化と利用者の見守り活動

佐藤智哉さん(機械工学科3年)

日本は少子高齢化が進行し、過疎地域の増加や核家族化が進んでいる状況です。また、地域にある公共交通機関に目を向けてみると、過疎地域における公共交通機関の空白地域化が進むとともに、自動車運転事業の人材不足により、ドライバーの負担が増加している状況です。このようなことから、①高齢者などが暮らしやすい社会、②家族が見守りやすい環境づくり、③公共交通機関の運行に関係するドライバーの負担軽減を同時に行う必要があると考えました。そこで、AIカメラによる顔認証やマイナンバーカードを利用して、公共交通機関の利用者の個人情報を収集し、これらを基にAIが状況に応じた効率的な運行経路などを導き出して、ドライバーの負担軽減や運行の効率化を図るアイデアを考えました。また、利用者の状況を家族が把握できるようにします。未来の展望として、AIシステムを利用した公共交通機関の完全自動運行システムの運用やCO2削減も想定しています。

日本は少子高齢化が進行し、過疎地域の増加や核家族化が進んでいる状況です。また、地域にある公共交通機関に目を向けてみると、過疎地域における公共交通機関の空白地域化が進むとともに、自動車運転事業の人材不足により、ドライバーの負担が増加している状況です。このようなことから、①高齢者などが暮らしやすい社会、②家族が見守りやすい環境づくり、③公共交通機関の運行に関係するドライバーの負担軽減を同時に行う必要があると考えました。そこで、AIカメラによる顔認証やマイナンバーカードを利用して、公共交通機関の利用者の個人情報を収集し、これらを基にAIが状況に応じた効率的な運行経路などを導き出して、ドライバーの負担軽減や運行の効率化を図るアイデアを考えました。また、利用者の状況を家族が把握できるようにします。未来の展望として、AIシステムを利用した公共交通機関の完全自動運行システムの運用やCO2削減も想定しています。

公共交通機関にAIを活用するシステムは現在でもありますが、付加価値として利用者の見守り活動を提案した点が評価されたのだと思います。コンテストは初挑戦だったので、優秀賞に選ばれて嬉しいという気持ちと同時に、驚きもありました。アイデアを考えることは得意ではありませんが、今回のアイデアのように今あるものに付加価値をつけていくような手法は、今後の研究にも活かせるのではないかと思います。目標である教員になった時に、生徒に誇れるものができましたし、ぜひ教え子たちにもこのコンテストに挑戦させたいと思います。

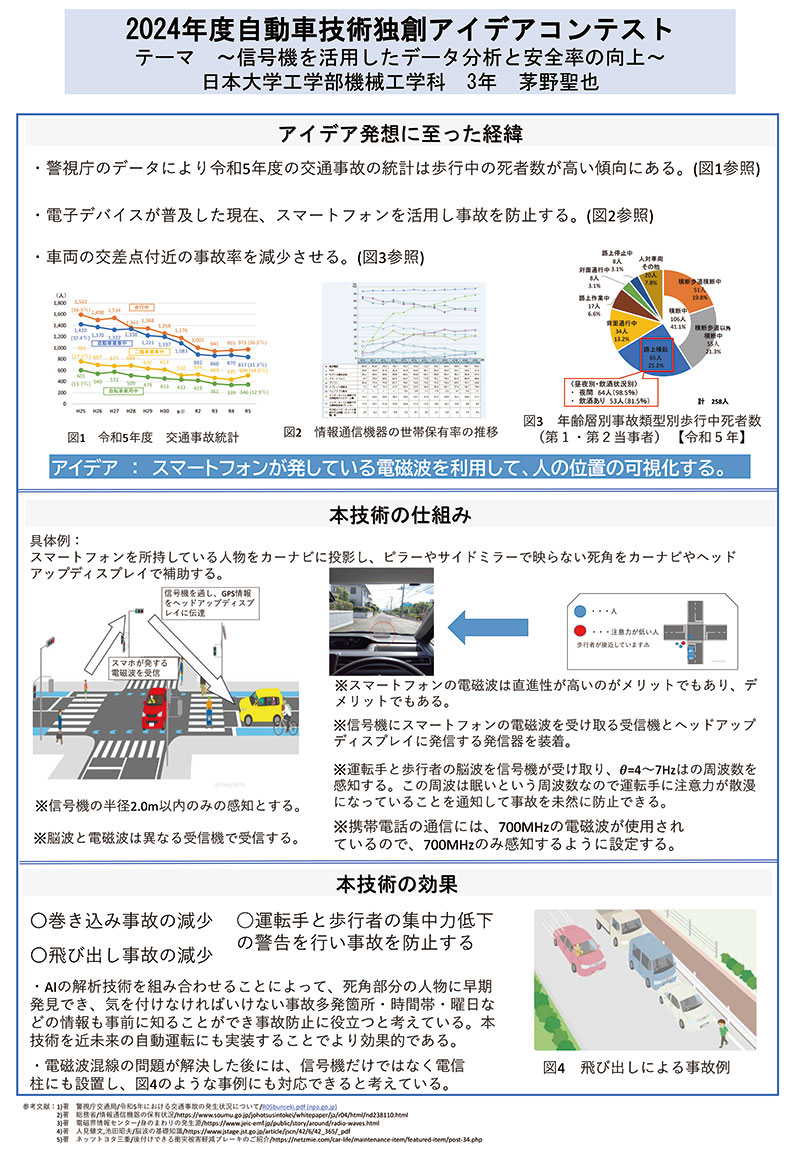

【優秀賞】信号機を活用したデータ分析と安全率の向上

茅野聖也さん(機械工学科3年)

テーマを考えるにあたり、警視庁の交通事故の統計資料を調べたところ、近年、交差点を横断中の歩行者の交通事故が多い傾向にあることがわかりました。一方で、スマートフォンの所持率が90%以上あることに着目。スマートフォンが発している電磁波を利用して人の位置を可視化することで、事故防止につなげるというアイデアを考えました。仕組みとしては、スマートフォンを所持している人物をカーナビに投影し、ピラーやサイドミラーで映らない死角をヘッドアップディスプレイで補助します。さらに、運転手や歩行者の脳波の信号を受け取り、注意力が散漫になっていることを通知して未然に事故を防ぎます。スマートフォンの電磁波を受け取る受信機とヘッドアップディスプレイに発信する発信器は信号機に装着。これにより、車自体の安全装置と連動させて、交差点内における横断事故を防止できると考えました。個人情報が流出しないようセキュリティを万全にすれば、すぐ実装できるのではないかと思っています。

テーマを考えるにあたり、警視庁の交通事故の統計資料を調べたところ、近年、交差点を横断中の歩行者の交通事故が多い傾向にあることがわかりました。一方で、スマートフォンの所持率が90%以上あることに着目。スマートフォンが発している電磁波を利用して人の位置を可視化することで、事故防止につなげるというアイデアを考えました。仕組みとしては、スマートフォンを所持している人物をカーナビに投影し、ピラーやサイドミラーで映らない死角をヘッドアップディスプレイで補助します。さらに、運転手や歩行者の脳波の信号を受け取り、注意力が散漫になっていることを通知して未然に事故を防ぎます。スマートフォンの電磁波を受け取る受信機とヘッドアップディスプレイに発信する発信器は信号機に装着。これにより、車自体の安全装置と連動させて、交差点内における横断事故を防止できると考えました。個人情報が流出しないようセキュリティを万全にすれば、すぐ実装できるのではないかと思っています。

こうした自動車技術の安全性と利便性を重要視した実現性の高いアイデアだったことが賞につながった要因でもあります。一次審査を通過した時点では最優秀賞を目標にしていたので悔しい気持ちもありますが、受賞を糧にして研究活動に励み、充実した大学生活にするとともに、将来、研究開発職に就いた時には、この発想力を活かしていきたいと思っています。

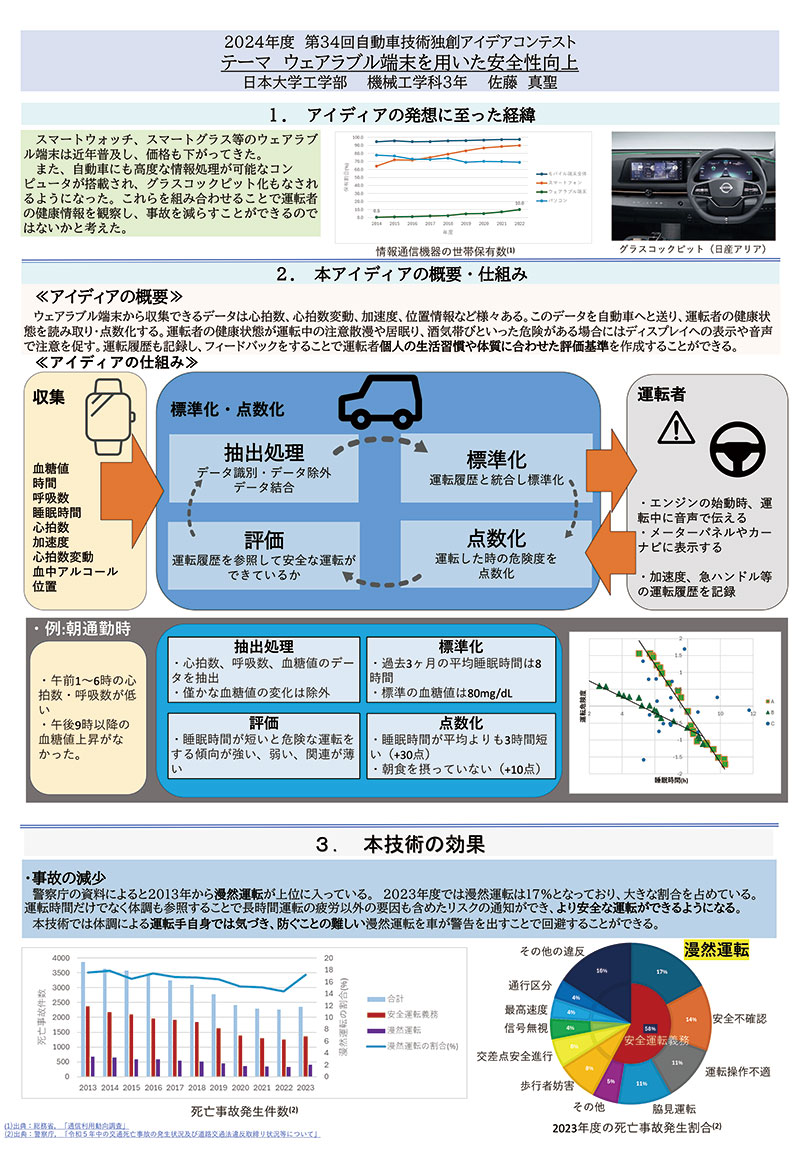

【佳作】ウェアラブル端末を用いた安全性向上

佐藤真聖さん(機械工学科3年)

近年、スマートウォッチ、スマートグラス等のウェアラブル端末が普及しています。また、自動車にも高度な情報処理が可能なコンピュータが搭載され、グラスコックピット化されてきました。これらを組み合わせることで運転者の健康情報を観察し、事故を減らすことができるのではないかと考えました。ウェアラブル端末から収集した心拍数、心拍数変動、加速度、位置情報などのデータを自動車へと送り、運転者の健康状態を読み取り・点数化します。現在、長時間運転すると警告が出る自動車はありますが、この提案では運転者の健康状態が運転中の注意散漫や居眠り、酒気帯びといった危険がある場合にディスプレイへの表示や音声で注意を促す仕組みになっています。運転履歴も記録し、フィードバックをすることで運転者個人の生活習慣や体質に合わせた評価基準を作成することができます。

近年、スマートウォッチ、スマートグラス等のウェアラブル端末が普及しています。また、自動車にも高度な情報処理が可能なコンピュータが搭載され、グラスコックピット化されてきました。これらを組み合わせることで運転者の健康情報を観察し、事故を減らすことができるのではないかと考えました。ウェアラブル端末から収集した心拍数、心拍数変動、加速度、位置情報などのデータを自動車へと送り、運転者の健康状態を読み取り・点数化します。現在、長時間運転すると警告が出る自動車はありますが、この提案では運転者の健康状態が運転中の注意散漫や居眠り、酒気帯びといった危険がある場合にディスプレイへの表示や音声で注意を促す仕組みになっています。運転履歴も記録し、フィードバックをすることで運転者個人の生活習慣や体質に合わせた評価基準を作成することができます。

今ある健康管理アプリと警告システムを上手く結びつけたところがポイントです。そこにパーソナルな情報を組み込むソフトウェアがあれば実現できるのではないかと思っています。大学生活の中で、コンテスト入賞という目に見える形で成果を残すことができて良かったです。将来は設計開発の道に進みたいと考えています。自分なりの独創的なアイデアを使って、社会に貢献していきたいです。

機械工学モノづくり工房モビリティデザイン部会では、9月に行われる2024 Ene-1 MOTEGI GPへの挑戦を目指しています。今後の活躍にも期待が高まっています。

★公益社団法人自動車技術会東北支部はこちら

★機械工学モノづくり工房はこちら