2025年10月16日(木)・17日(金)に第14回ふくしま再生可能エネルギー産業フェア(REIFふくしま2025)が開催されました。国内外から158の民間企業及び自治体、公的研究機関、大学が再エネ・水素の地産地消・産業集積をカーボンニュートラルの実現にむけた成果が出展されました。工学部からは従来有志で参加しておりましたが、今年から工学部として正式に参加することとなり、電気電子工学科、生命応用化学科、機械工学科、建築学科の各分野が取り組む最新の研究成果を出展しました。日大工学部ブースには2日間で210名の来場者の方に足をお運びいただきました。来訪された方の中には、椎根健雄郡山市長含む郡山市、福島県関係者の方々に加え、日本大学を卒業された校友の皆様、ロハス工学に興味を持っていただいた一般の方々、さらに二本松実業高校、福島高校、白河実業高校、郡山東高校等から見学に訪れたの多くの高校生の方々が含まれており、“福島、郡山を共に発展させていきましょう”、“日大工学部志望考えています”等多くの期待や嬉しい言葉をいただくことができました。

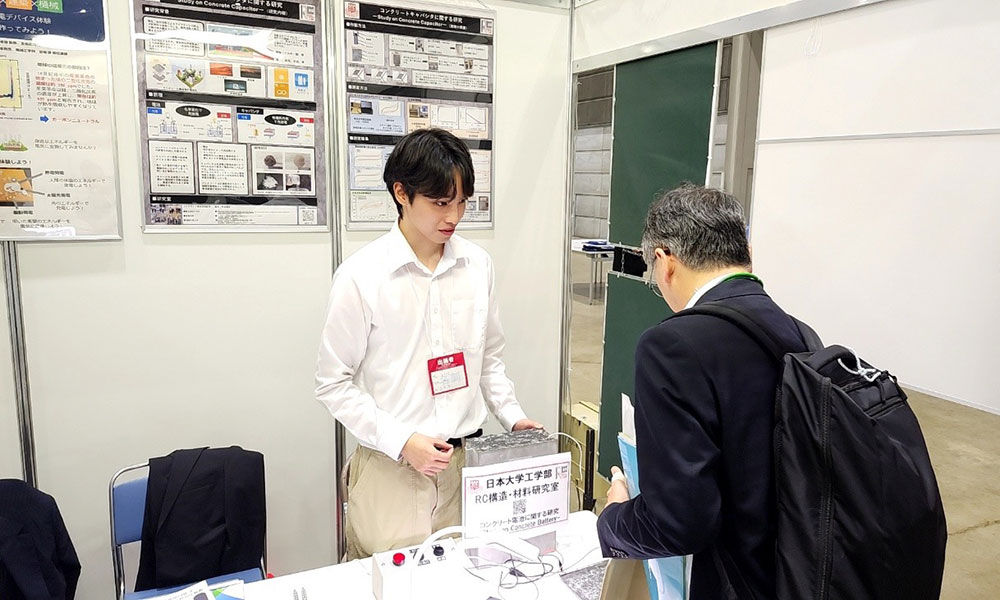

【建築学科×電気電子工学科】コンクリートを蓄電デバイスに、コンクリート蓄電デバイス

建築学科のサンジェイ・パリーク教授、電気電子工学科の江口卓弥専任講師よりコンクリート蓄電デバイスに関する研究成果が出展されました。異分野の知見を融合した挑戦的な研究テーマで、展示会では太陽電池でコンクリート蓄電デバイスに充電しライトを点灯させる実演を披露。実用化を視野に入れた意欲的な研究として注目を集め、会場では多くの来場者が足を止め、活発な意見交換が行われました。

【電気電子工学科×生命応用化学科】ユニークな薄膜プロセスを駆使したハライドペロブスカイト(HPv)材料開発

電気電子工学科の髙橋竜太教授、江口専任講師、生命応用化学科の加藤隆二教授よりHPv太陽電池に関する研究成果が出展されました。次世代エネルギー技術の切り札として従来のシリコン太陽電池に代わる新しい材料として注目されているのが、ペロブスカイト太陽電池です。研究では、ユニークな薄膜作製プロセスにより連続的に組成が変化した薄膜の作製を可能し、種々の組成依存性を明らかにする技術を紹介されました。このような技術を用いて結晶性の向上、発光特性を高めることに成功しています。

【機械工学科】サステナブルロボットシステム/より優れた全固体電池の実現を目指して~壊れる電池を壊れなく~

機械工学科の武藤伸洋教授より、ロボット工学と環境工学を融合させた「サステナブルロボットシステム」の研究成果が出展されました。高齢化社会や労働力不足といった社会課題の解決には、ロボットの存在が不可欠です。武藤教授はネットワークを介した遠隔作業支援を可能にするとともに、ベンチャー企業等が提供する低コストの技術を組み合わせて構築できる柔軟性、ロボットの専門知識を持たない機械設備の専門家でも扱いやすい操作インタフェースの実装を進めています。これらの研究紹介に加え、会場内から日本大学工学部郡山キャンパスにあるロボットの操作体験も行われました。また、井口史匡教授より全固体電池に関する研究が紹介されました。全固体電池は次世代の安全で高性能な二次電池として世界的に研究が盛んな研究テーマです。しかし、固体の電池には安全性は上がるものの物理的に壊れるという課題があります。井口教授は、化学だけでは解決することができない問題点に着目した全固体電池の機械的特性について紹介しました。