情報工学の授業の復習に最適な学修支援システムの提案が高く評価される

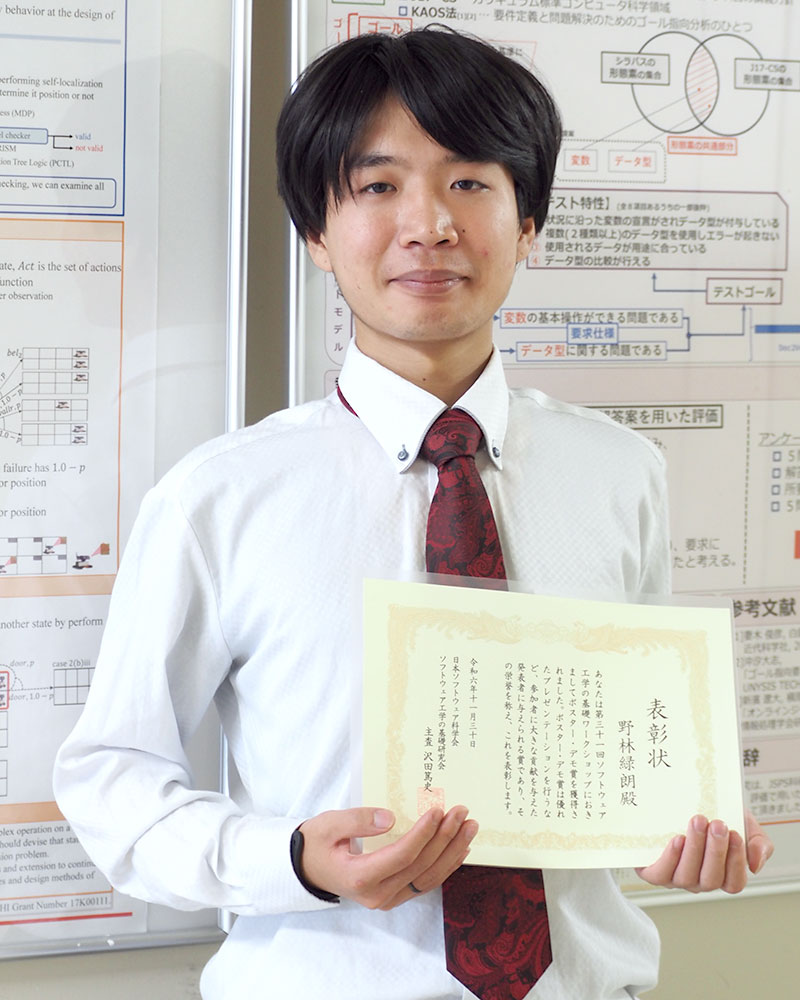

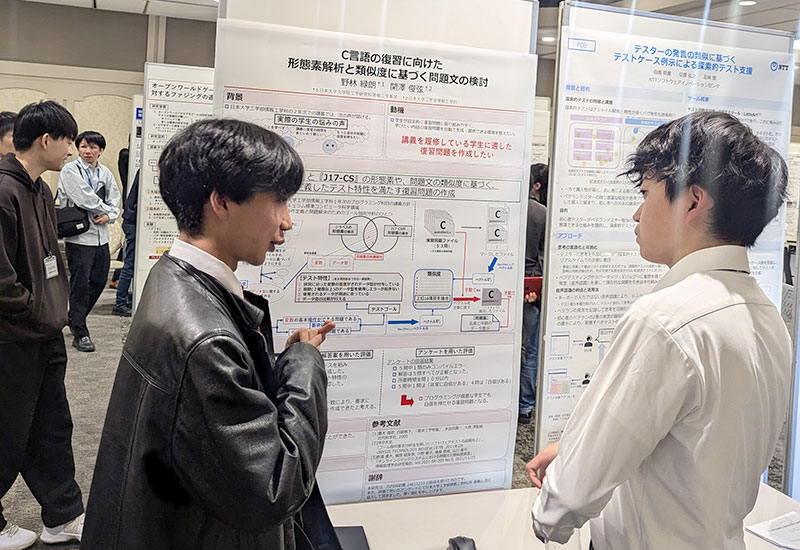

令和6年11月28日(木)から30日(土)に行われた第31回ソフトウェア工学の基礎ワークショップ(主催:日本ソフトウェア科学会 ソフトウェア工学の基礎研究会)において、情報工学専攻博士前期課程1年の 野林緑朗さん(高信頼性システム研究室/関澤俊弦准教授)がポスター・デモ賞を受賞しました。その学会において行われるポスター・デモセッシンは、学生や若い研究者の研究発表の場として提供されています。カテゴリー3のポスター発表では、企業や国公立等の若手研究者や博士課程の研究者24名が発表しました。そのうち、上位4名が「ポスター・デモ賞」に決定。野林さんは『C言語の復習に向けた形態素解析と類似度に基づく問題文の検討』を発表し、評価を受けました。

令和6年11月28日(木)から30日(土)に行われた第31回ソフトウェア工学の基礎ワークショップ(主催:日本ソフトウェア科学会 ソフトウェア工学の基礎研究会)において、情報工学専攻博士前期課程1年の 野林緑朗さん(高信頼性システム研究室/関澤俊弦准教授)がポスター・デモ賞を受賞しました。その学会において行われるポスター・デモセッシンは、学生や若い研究者の研究発表の場として提供されています。カテゴリー3のポスター発表では、企業や国公立等の若手研究者や博士課程の研究者24名が発表しました。そのうち、上位4名が「ポスター・デモ賞」に決定。野林さんは『C言語の復習に向けた形態素解析と類似度に基づく問題文の検討』を発表し、評価を受けました。

野林さんに喜びの声とともに、研究についてお話を聞きました。

―ポスター・デモ賞受賞おめでとうございます。感想をお聞かせください。

学部の時から大学院進学を視野に入れて研究を進めていたものの、躓くことも多々あり、このまま続けていって正解なのだろうかと不安が募っていました。それで、いろいろな方の意見を聞いてみたいと思い、本学会に参加しました。優れた研究者の方々が集まっている中で、貴重なお話や意見をいただけて大変有意義な経験になりました。そのうえ、このような賞をいただけたことは大きな自信になります。自分のやってきたことは間違っていなかったと確信できて、大変嬉しかったです。研究を進めるにあたり、ご指導いただいた関澤先生にも深く感謝しております。

学部の時から大学院進学を視野に入れて研究を進めていたものの、躓くことも多々あり、このまま続けていって正解なのだろうかと不安が募っていました。それで、いろいろな方の意見を聞いてみたいと思い、本学会に参加しました。優れた研究者の方々が集まっている中で、貴重なお話や意見をいただけて大変有意義な経験になりました。そのうえ、このような賞をいただけたことは大きな自信になります。自分のやってきたことは間違っていなかったと確信できて、大変嬉しかったです。研究を進めるにあたり、ご指導いただいた関澤先生にも深く感謝しております。

―発表した研究について詳しく説明いただけますか。

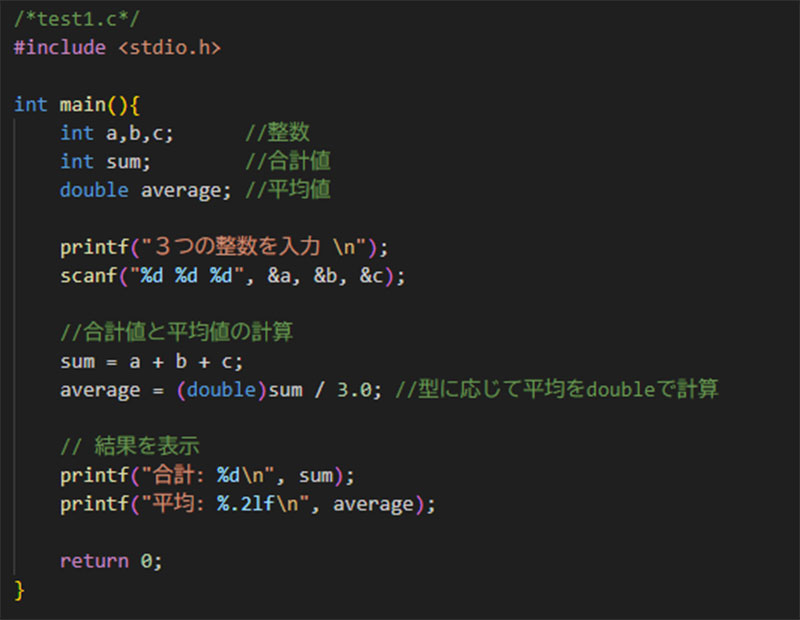

情報工学科の1・2年次にC言語に関する授業があります。C言語は汎用性の高いプログラミング言語で、OSの開発や組み込みソフトウェアまで幅広く使われているため、情報工学を学ぶうえで基本となる言語のひとつです。授業では基本的な知識を身につけるとともにデータ構造とアルゴリズムを用いた基本的なC言語プログラミングのコーディングやデバッギングの理解を深めていきます。学生に個々の習熟度や理解度のばらつきをなくすため、復習に多くの時間を割いているのが現状です。もっと効率よく学ぶためには、学生それぞれに合わせた復習問題があればいいのではないかと考えました。例えば、自動車運転免許試験対策アプリには苦手な問題を自動的に出してくれるものもあります。そこで本研究では、情報工学科のC言語の授業に特化した問題の出し方を考慮し、学生に適した復習問題を自動で生成し提供できるようにするためのシステムに向けた提案をしました。

まずは、今まで培ったベーシックなソフトウェア技術を駆使して構築する方法を考えました。実際に授業で行っている課題の問題をもとに、情報工学科の1年次のプログラミング科目の講義方針である「シラバス」とカリキュラム標準「J17-CS」の形態素や、KAOS法で定義したテスト特性を満たす新たな復習問題を提案しました。テストの特性として、①状況に沿った変数の宣言がされデータ型が付与している ②複数(2種類以上)のデータ型を使用しエラーが起きない ③使用されるデータが用途に合っている ④データ型の比較が行える を作成。結果、要求に沿った問題文を提供でき、問題を解いた学生のアンケートの回答からも、正しい知識を持っていることを認識させることができました。

まずは、今まで培ったベーシックなソフトウェア技術を駆使して構築する方法を考えました。実際に授業で行っている課題の問題をもとに、情報工学科の1年次のプログラミング科目の講義方針である「シラバス」とカリキュラム標準「J17-CS」の形態素や、KAOS法で定義したテスト特性を満たす新たな復習問題を提案しました。テストの特性として、①状況に沿った変数の宣言がされデータ型が付与している ②複数(2種類以上)のデータ型を使用しエラーが起きない ③使用されるデータが用途に合っている ④データ型の比較が行える を作成。結果、要求に沿った問題文を提供でき、問題を解いた学生のアンケートの回答からも、正しい知識を持っていることを認識させることができました。

―どのような点が評価されたと思われますか。

提案した手法が学修支援システムとして有効的だった点が評価されたのではないでしょうか。ポスターをつくるにあたり、前日まで添削を重ね最後まで諦めずに仕上げたことが結果につながったと思います。また、学会発表は3日間あったのですが、ナイトセッションの時間に積極的に話を聞きにいき、様々な人と関わることで自分の研究にも興味を持っていただきました。ポスター発表を聞きに来てくださった方は、「おもしろそうな研究」だと関心を示され、いろいろ意見やアドバイスをくれました。学会に参加したことで、大規模言語モデルを使うともっと効果的に作成できるのではないかという発想も生まれました。ゼロからスタートした研究だから、手動の部分もあるなど課題はまだたくさんありますが、もっと精度の高い、高性能なシステムにできるかもしれないので、とてもやりがいを感じています。

提案した手法が学修支援システムとして有効的だった点が評価されたのではないでしょうか。ポスターをつくるにあたり、前日まで添削を重ね最後まで諦めずに仕上げたことが結果につながったと思います。また、学会発表は3日間あったのですが、ナイトセッションの時間に積極的に話を聞きにいき、様々な人と関わることで自分の研究にも興味を持っていただきました。ポスター発表を聞きに来てくださった方は、「おもしろそうな研究」だと関心を示され、いろいろ意見やアドバイスをくれました。学会に参加したことで、大規模言語モデルを使うともっと効果的に作成できるのではないかという発想も生まれました。ゼロからスタートした研究だから、手動の部分もあるなど課題はまだたくさんありますが、もっと精度の高い、高性能なシステムにできるかもしれないので、とてもやりがいを感じています。

―なぜ、情報工学の道に進まれたのですか。

情報の勉強をしてみたかった、というのが一番の理由です。パソコンに触れたり、プログラミングに興味があり、無限の可能性がある情報工学の世界を知れたら、おもしろいだろうなと思いました。

―将来の目標や夢についてお聞かせください。

学部の4年間、なりたい職業は何だろうと考えていましたが、答えが定まらずに就活を迎えました。もともと教職課程を履修していて4年次の教育実習を体験した際、大変刺激を受けて教員になろうと決意しました。ただ、教員採用試験に向けての勉強に全く手を付けていなかったため、必要な知識や技術を身につけ自分自身を高めるとともに、学生時代にやり残したことに挑戦するために大学院進学を決めました。やはり教育関連の研究に取り組みたいと考え、5年前のコロナ禍でオンライン授業だった時に直接教えてもらうことができず、学生の習熟度に偏りがあったと感じていた課題に着目し、今回の研究に至りました。本年度、茨城県の高校数学と福島県の中学数学の教員採用試験にも合格することができ、大学院1年次で目標を達成できました。今後、社会人までの学生期間を有効活用して、研究はもちろん、それ以外にもバスの運転ができる大型二種免許を取得したのでタクシードライバーのアルバイト、またクレー射撃などにも挑戦していきたいと思っています。

学部の4年間、なりたい職業は何だろうと考えていましたが、答えが定まらずに就活を迎えました。もともと教職課程を履修していて4年次の教育実習を体験した際、大変刺激を受けて教員になろうと決意しました。ただ、教員採用試験に向けての勉強に全く手を付けていなかったため、必要な知識や技術を身につけ自分自身を高めるとともに、学生時代にやり残したことに挑戦するために大学院進学を決めました。やはり教育関連の研究に取り組みたいと考え、5年前のコロナ禍でオンライン授業だった時に直接教えてもらうことができず、学生の習熟度に偏りがあったと感じていた課題に着目し、今回の研究に至りました。本年度、茨城県の高校数学と福島県の中学数学の教員採用試験にも合格することができ、大学院1年次で目標を達成できました。今後、社会人までの学生期間を有効活用して、研究はもちろん、それ以外にもバスの運転ができる大型二種免許を取得したのでタクシードライバーのアルバイト、またクレー射撃などにも挑戦していきたいと思っています。

絶対にこうでないとダメだという生き方はないと思っています。せっかくの大学生活なので、自分でルールを決めずにいろいろなことに挑戦してみることが大事。後輩のみなさんも、研究、勉強、遊び、何にでもチャレンジし、後悔のない大学生活を送ってほしいと思います。

―ありがとうございます。今後益々活躍されることを期待しています。

★FOSE2024第31回ソフトウェア工学の基礎ワークショップはこちら

★高信頼性システム研究室HPはこちら