モバイルレーザスキャナの計測点群データを使って建物維持管理のためのBIM構築の研究が高く評価される

11月14日(木)・15日(金)に開催された一般社団法人日本写真測量学会『令和6年度秋季学術講演会』において、情報工学専攻博士前期課程2年の小林亜里紗さん(知能情報処理研究室/岩井俊哉教授)が、学術講演会論文賞を受賞しました。この賞は、優れた発表をした30歳以下の若手会員に授与されるもので、投稿した論文や発表内容を総合的に判断し、評価されます。小林さんが発表した『MLS計測点群の反射強度を利用した建物付属設備自動検出』は、建物の維持管理に必要な建築設備を検出し、自動で3Dモデルを構築する手法を提案したもので、レーザ計測分野の研究です。

11月14日(木)・15日(金)に開催された一般社団法人日本写真測量学会『令和6年度秋季学術講演会』において、情報工学専攻博士前期課程2年の小林亜里紗さん(知能情報処理研究室/岩井俊哉教授)が、学術講演会論文賞を受賞しました。この賞は、優れた発表をした30歳以下の若手会員に授与されるもので、投稿した論文や発表内容を総合的に判断し、評価されます。小林さんが発表した『MLS計測点群の反射強度を利用した建物付属設備自動検出』は、建物の維持管理に必要な建築設備を検出し、自動で3Dモデルを構築する手法を提案したもので、レーザ計測分野の研究です。

小林さんの喜びの声とともに、研究について詳しくお話を聞きました。

―学術講演会論文賞受賞おめでとうございます。感想をお聞かせください。

嬉しいという気持ちが一番強いですね。ご指導いただいた岩井先生と前任の溝口先生には深く感謝しております。切磋琢磨できる仲間がいたことも力になりました。感謝の気持ちを伝えたいです。学会での口頭発表は、これまでにも何回か経験したことはありましたが、なかなかその雰囲気に慣れなくて、上手く発表できませんでした。1月には土木建築情報学に関する国際会議ICCBEI2025に参加し英語で発表しました。初めての海外ということもあり、学会発表以外にも様々なことに刺激を受けました。自分の話したいことが出てこないむずがゆさや、英語が聞き取れない問題など日本語以外の言葉でのコミュニケーションの難しさを感じるとともに、人と触れ合うことでしか学べないこともあるのだと実感するなど、大変貴重な経験になりました。

嬉しいという気持ちが一番強いですね。ご指導いただいた岩井先生と前任の溝口先生には深く感謝しております。切磋琢磨できる仲間がいたことも力になりました。感謝の気持ちを伝えたいです。学会での口頭発表は、これまでにも何回か経験したことはありましたが、なかなかその雰囲気に慣れなくて、上手く発表できませんでした。1月には土木建築情報学に関する国際会議ICCBEI2025に参加し英語で発表しました。初めての海外ということもあり、学会発表以外にも様々なことに刺激を受けました。自分の話したいことが出てこないむずがゆさや、英語が聞き取れない問題など日本語以外の言葉でのコミュニケーションの難しさを感じるとともに、人と触れ合うことでしか学べないこともあるのだと実感するなど、大変貴重な経験になりました。

―研究について詳しく説明いただけますか。

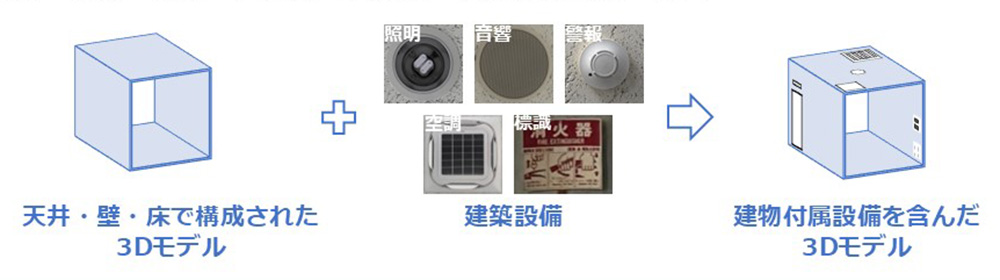

コンピューター上に現実と同じ建物の立体モデルを再現できる、BIM(Building Information Modeling:ビルディング インフォメーション モデリング)というソフトウェアがあります。昨今、建物の設計や施工だけでなく、維持管理などの業務で使用されるようになってきました。でも、古い建物では3Dモデルが存在しないので、一般的には計測点群からBIMを構築します。これまでに天井や壁、床などの主要な構成要素については簡易BIMの自動構築まで可能となりましたが、 照明や空調、火災報知器といった建物付属設備を含んだ詳細なBIMの自動構築には至っていません。理由としては、表面積や厚みが小さいため、形状のみでは認識が困難だからで、点群の形状以外の情報を活用した、建物付属設備の自動認識技術が必要なのです。

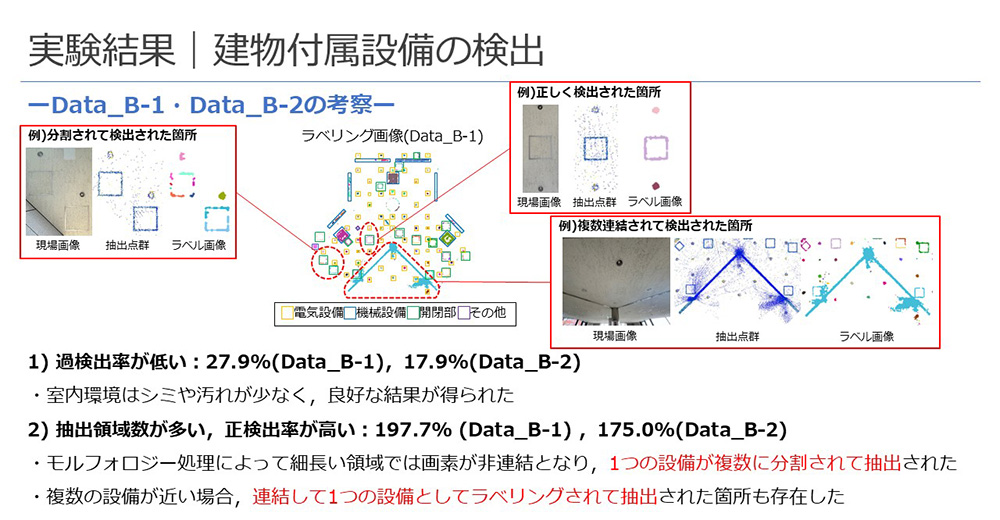

そこで、モバイルレーザスキャナ(MLS)を使い、レーザ反射強度を利用した建物付属設備の検出方法について研究しました。レーザ反射強度は設置されたものの位置、色や材質によって値が変わるので、建築設備を認識するのに適していると考えられます。ただし、スキャナから得られる反射強度値には計測距離や入射角の影響が含まれているため、膨大な点群データの中からこれらを適切に除外し、色や材質の違いのみを反映した値に補正する必要があります。提案した手法では、MLSで得られたデータを前処理として対象箇所のみを手作業で切り取り、反射強度の補正後、付属設備点を抽出し、それらの点群を画像化します。さらに抽出された設備ごとに色分けして付属設備をBIMに組み込みます。この手法により、抽出は上手くいったのですが、反射強度は入射角によって値が変化するので、同じ物体でも撮った位置によって値が変わったり、天井や壁などの汚れやシミの程度によって物体以外も検出されるため、それを補正する必要があります。まだまだ改善の余地はありますが、抽出が行えれば、分類処理では該当する部分画像を用いて AI による高精度な分類が可能だと考えています。

―どんなところが評価されたと思われますか。

研究の目的や意図をよく理解したうえで、起承転結をわかりやすくまとめていて読みやすい論文だったと講評をいただきました。他の論文を読んで比較検討したり、問題点はどこか、その原因についてもしっかり分析できていたので、その点も評価されたのだと思います。この講演会には企業の方が多く参加されていたようで、画像処理の専門家だけでなく、計測機器に詳しい方からも質問やご意見をいただき、大変勉強になりました。ご意見やアドバイスを踏まえて改善しながら、実験データを増やし、窓枠など建物の外観からの検出やスキャナごとの比較など、様々な角度から研究を進めていきたいと思っています。

―どんなところに情報工学の魅力を感じますか。

高校の時に地元の大学の体験授業を受けたことがきっかけで情報工学に興味を持ち、進学しました。実際に学んでみるとプログラミングが特に面白かったです。数学や物理が得意というわけではなかったのですが、プログラミングの才能が開花したみたいです。学部3年次の就活で数社のインターンシップに参加したのですが、このまま社会に出て働くという気持ちになれませんでした。もう少し情報に関する知識を学びたいと思い、大学院に進学。仮想空間に3Dスキャナを使って点群画像から70号館の3Dモデルを実寸大でつくりましたが、ものづくりは面白いですね。

高校の時に地元の大学の体験授業を受けたことがきっかけで情報工学に興味を持ち、進学しました。実際に学んでみるとプログラミングが特に面白かったです。数学や物理が得意というわけではなかったのですが、プログラミングの才能が開花したみたいです。学部3年次の就活で数社のインターンシップに参加したのですが、このまま社会に出て働くという気持ちになれませんでした。もう少し情報に関する知識を学びたいと思い、大学院に進学。仮想空間に3Dスキャナを使って点群画像から70号館の3Dモデルを実寸大でつくりましたが、ものづくりは面白いですね。

―今後の目標や将来の夢についてお聞かせください。

修了後は外資系のITコンサル企業に就職します。SE(システムエンジニア)としてお客様の要望に応えるシステム開発の仕事で貢献できるように励みます。目の前のやるべきことをしっかりとやりつつ、技術的にも人間的にも成長していきたいと思っています。