4年間の学びの成果を形にした卒業設計48作品を一堂に展示

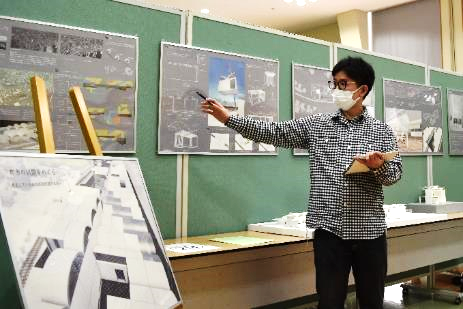

2月5日(金)・6日(土)・8日(月)の3日間、令和2年度 日本大学工学部建築学科卒業設計作品展が70号館7011~7013講義室にて開催されました。出展されたのは48作品。8日には、選ばれた12作品によるプレゼンテーションを実施。審査する教員等に囲まれた中で、学生はそれぞれ作品のコンセプトや思いの長けを発表しました。今年度はコロナ禍のため、初めての試みとして、その様子が7014講義室でライブ配信されました。

プロの建築家も大いに期待を寄せる、

学生ならではの斬新かつ豊かな発想

毎年郡山駅前のビッグアイ市民ふれあいプラザにて開催されていた学外の作品展は中止となりましたが、9日(火)に同会場にてJIA(公益社団法人日本建築家協会)福島地域会の講評会が行われました。前日のプレゼンテーションに選ばれた12作品の中から、最優秀作品1点を選定するとあって、より白熱したアピールの場となりました。

木ごろも街道 ―流通がつくる街並み―

阿部 杏華さん

許容の形 ―地方・文化・距離―

塚本 拓水さん

残余 ―青図を引く―

園田 駿希さん

旧潟―田園ミュージアム―

川上 陸さん

大谷石の連歌

―徳次郎町における再編のケーススタディ―

和久井 亘さん

おもてなしの空間

―まちの縁側になりうる建築の設計―

今泉 康平さん

弱波堤 ―日常に寄り添う小さな堤―

奥山 翔太さん

都市の狭間をめぐる

―衰退している福島臨海鉄道の未来―

佐藤 達哉さん

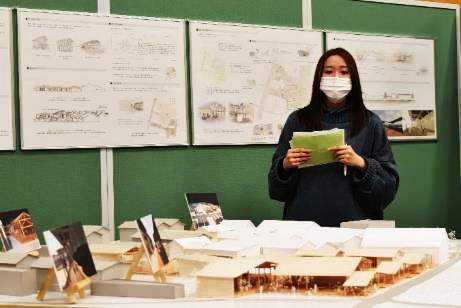

継ぎ町 ―履歴を残すこと、そして生きること―

伊原 明伸さん

伝統工芸品と共に千年続くまち ―暗渠の川端―

大槻 彩夏さん

美酒かおるまち ―酒蔵に導く宿場の名残―

志賀 杏友里さん

日本大学e-sports ―オーディトリアキャンパス―

天野 透吾さん

浪江町の人々の願いと4年間あたためてきた自分の思いを表現した

被災前後の時が止まった場をつなぐ“継ぎ町”が最優秀賞に輝く

公開審査の結果、伊原明伸さん(写真左)の作品『継ぎ町―履歴を残すこと、そして生きること―』が最優秀賞に選ばれ、JIA福島地域会 長の三瓶一壽氏より(写真右)賞状が授与されました。この作品の舞台となる双葉郡浪江町は、伊原さんが復興庁事業の一つである『復興・創生インターン』に採用され、1年次の春休みに約1か月間、学生同士で共同生活をし就業体験を経験しながら、被災地での復興支援の課題に取り組んだ場所です。その後も足を運び続け、被災した福島にある大学で建築を学ぶ学生として何ができるかを考えてきました。浪江町に関わる様々な人の話を聞くとともに、自分がこの町で感じたことやこれまで経験したことを活かして提案しました。震災前の記憶を残したいと考えている住民の思いを大切

長の三瓶一壽氏より(写真右)賞状が授与されました。この作品の舞台となる双葉郡浪江町は、伊原さんが復興庁事業の一つである『復興・創生インターン』に採用され、1年次の春休みに約1か月間、学生同士で共同生活をし就業体験を経験しながら、被災地での復興支援の課題に取り組んだ場所です。その後も足を運び続け、被災した福島にある大学で建築を学ぶ学生として何ができるかを考えてきました。浪江町に関わる様々な人の話を聞くとともに、自分がこの町で感じたことやこれまで経験したことを活かして提案しました。震災前の記憶を残したいと考えている住民の思いを大切 にし、解体を免れ空き家として残る8つの建築物をコンバージョンさせ、それぞれ宿泊、図書館、ギャラリーなどのプラスアルファの要素を付加して震災前の町の履歴と震災後の復興をつなぐ作品となっています。伊原さんは、「大事なのはこれまで積み重ねてきたものを表現すること。評価は気にせず、自分のやりたいことを表現し、思いを伝える作品にしたいと思いました。復興を目指す被災地の過去と未来を統合したデザインになるように取り組みました。講評会で実際に福島の復興に携わってきたJIAの方々に自分の思いを伝えられてよかったです。最優秀賞に選んでいただき、大変嬉しいです。最後に浪江町の方々にも思いを伝えられたらと思います」と喜びをかみしめていました。伊原さんの作品は桜建賞及び一般社団法人日本建築学会全国大学・高専卒業設計展示会の出展作品にも選ばれています。

にし、解体を免れ空き家として残る8つの建築物をコンバージョンさせ、それぞれ宿泊、図書館、ギャラリーなどのプラスアルファの要素を付加して震災前の町の履歴と震災後の復興をつなぐ作品となっています。伊原さんは、「大事なのはこれまで積み重ねてきたものを表現すること。評価は気にせず、自分のやりたいことを表現し、思いを伝える作品にしたいと思いました。復興を目指す被災地の過去と未来を統合したデザインになるように取り組みました。講評会で実際に福島の復興に携わってきたJIAの方々に自分の思いを伝えられてよかったです。最優秀賞に選んでいただき、大変嬉しいです。最後に浪江町の方々にも思いを伝えられたらと思います」と喜びをかみしめていました。伊原さんの作品は桜建賞及び一般社団法人日本建築学会全国大学・高専卒業設計展示会の出展作品にも選ばれています。

卒業設計作品は、それぞれ4年間学んできたことを形にした集大成であり、唯一無二のものです。皆さんにとっても、作品を完成させたことは大きな自信になったことでしょう。これから社会へと羽ばたく皆さんには、工学部で学んだ誇りを胸に、建築学科で学んだ知識を活かして大いに活躍されることを祈念しております。

JIA講評会参加学生及び審査員の皆様