「豪雨のグラウンド貯留のための盛土工事」を通して、

機械土工専門工事業者の仕事を体験

土木工学科では、土木工学分野の仕事への理解を深め、ゼミナール・卒業研究および就職活動に向けた基礎的な能力を身につけることを目的とする「プレゼミナール」を3年次前期カリキュラムに導入しています。社会人に向けての心構え、ビジネスマナー、業界・企業研究、大学院進学、起業、ライフプラン等についての講義、さらに卒業生との交流会、建設業(施工管理・土工)の仕事体験を通じて、土木工学分野の仕事への理解を深めるとともに、将来の進路について熟考する機会を設けています。7月14日(月)には、「建設業(土工)の仕事体験」として、山﨑建設株式会社建設事業本部技術部の小林昌史氏による「建設業における機械土工専門工事業者の役割・技術」と題した講義を行いました。

初めに、古川池の持続可能な防災親水公園化プロジェクト(ロハスの池プロジェクト、リーダー/手塚公裕准教授)の一環として、工学部キャンパス内で進めている産学連携による「豪雨のグラウンド貯留のための盛土工事」について、土木工学科卒業生でプロジェクトメンバーでもある東建土質測量設計株式会社取締役技師長(技術士)安藤和哉氏から説明いただきました。同じく卒業生で本工事の測量や設計にも携わった株式会社櫻エンジニアリング専務取締役(技術士)吉野敏治氏からもお話いただきました。

小林氏の講義では、まずは建設業界の仕組みから説明され、その中で機械土工専門工事業者はどんな仕事をしているのかを分かりやすく解説していただきました。機械土工専門工事業者はパワーショベルやクレーン・ブルドーザーなどの専門機械の操作資格を有し、専門工としてダムや道路、空港用地や工業団地用地の造成工事や埋め立て工事などに従事します。

小林氏は具体的な事例を紹介しながら、機械土工の施工技術や専門性、その役割などについてスライドや動画を使って説明されました。高度な情報通信化が進む建設業界の中で、幅広いスキルを持った人材が求められているとし、業界の発展には若い世代の力が必要だと伝えました。同社執行役員で土木工学科の卒業生でもある石井隆之東京支店長も登壇され、業界や機械土工専門工事業者の魅力について語られるとともに、これからの建設業界を担う学生たちに大きな期待を寄せていました。

地域を水害から守る取り組みにメディアも注目

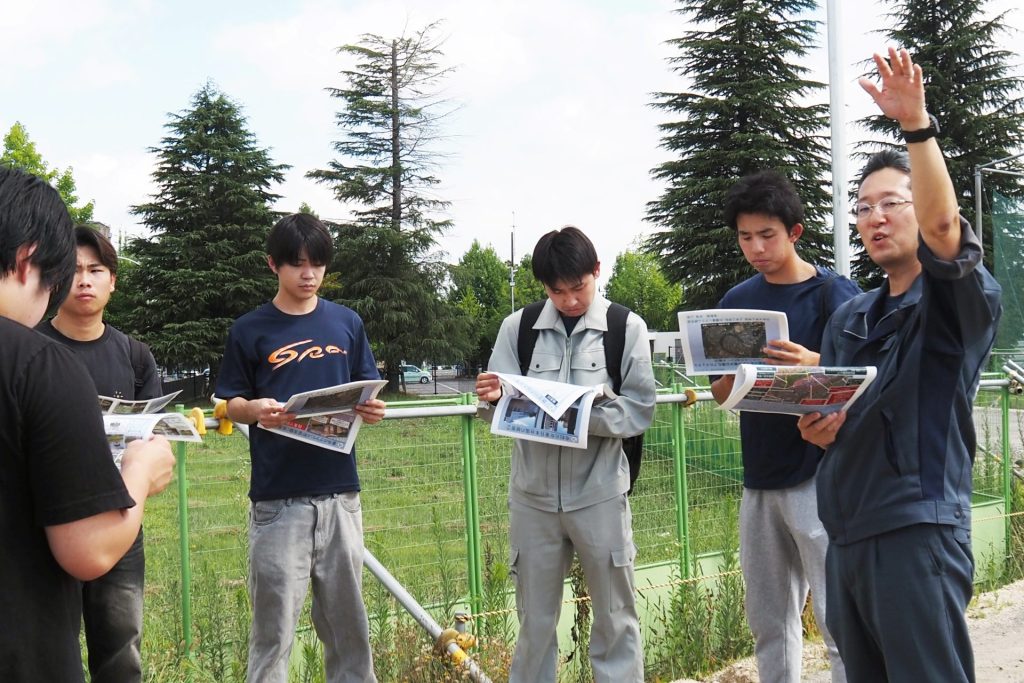

7月31日(木)には、「豪雨のグラウンド貯留のための盛土工事」の現地見学が行われました。この日は、気象予報士で福島テレビの番組のコーナー「せい天」を担当している報道制作局の清野貴大さん(写真右)も取材に訪れました。清野さんは土木工学科卒業生で新潟の建設会社に就職後、地元福島に戻り、地質や地震など大学で学んだ土木の知識を活かすべく、気象予報士を目指して福島テレビに入社した異色の経歴の持ち主。現在は、福島県内の気象や防災などに関する有益な情報を番組で提供しています。今回は、水害から地域を守る、福島発の画期的防災アイデアとして、ロハスの池プロジェクトで進めている「グラウンド遊水地」を紹介してくださいました。2019年東日本台風では阿武隈川が氾濫し堤防が決壊するなど、工学部キャンパス周辺地域でも浸水の被害に見舞われました。手塚准教授は豪雨による浸水被害を軽減するために、キャンパス内のグラウンドの周りを盛り土で囲むことで深さ50㎝ほどの浅い池をつくり、そこに約5万㎥の雨水を一時的に貯める方法を考えました。盛り土が無い場合とある場合を比較して効果を検証する実験に向けて、盛土工事が行われている現場を学生たちが見学。手塚准教授から実験の背景や方法など説明した後、盛土工事を担当する山﨑建設株式会社の若手社員の方から、工事内容について説明いただきました。

7月31日(木)には、「豪雨のグラウンド貯留のための盛土工事」の現地見学が行われました。この日は、気象予報士で福島テレビの番組のコーナー「せい天」を担当している報道制作局の清野貴大さん(写真右)も取材に訪れました。清野さんは土木工学科卒業生で新潟の建設会社に就職後、地元福島に戻り、地質や地震など大学で学んだ土木の知識を活かすべく、気象予報士を目指して福島テレビに入社した異色の経歴の持ち主。現在は、福島県内の気象や防災などに関する有益な情報を番組で提供しています。今回は、水害から地域を守る、福島発の画期的防災アイデアとして、ロハスの池プロジェクトで進めている「グラウンド遊水地」を紹介してくださいました。2019年東日本台風では阿武隈川が氾濫し堤防が決壊するなど、工学部キャンパス周辺地域でも浸水の被害に見舞われました。手塚准教授は豪雨による浸水被害を軽減するために、キャンパス内のグラウンドの周りを盛り土で囲むことで深さ50㎝ほどの浅い池をつくり、そこに約5万㎥の雨水を一時的に貯める方法を考えました。盛り土が無い場合とある場合を比較して効果を検証する実験に向けて、盛土工事が行われている現場を学生たちが見学。手塚准教授から実験の背景や方法など説明した後、盛土工事を担当する山﨑建設株式会社の若手社員の方から、工事内容について説明いただきました。

工事の様子を見た学生たちは「土木工事の現場を見学する機会はなかなか無いので、今回、最先端の技術やその醍醐味を間近で体感できました」、「自分たちが暮らす地域を水害から守るために土木がどのように役立つのかを実際に見れることは貴重な学びの体験になります」、「今後、卒業研究としてグラウンド貯留の効果を検証していくので、実際に水害を減らすことにつながればいいなと思います」と話しています。

工学部の学生たちは、こうした地域や企業と連携した実践的な学びを通して地域に貢献するとともに、将来社会で活躍できる人材と成長しています。

★この様子は福島テレビのホームページでも配信されています

https://www.fukushima-tv.co.jp/tv-news/2025/09/046355.html

★ロハスの池プロジェクトはこちら