世界の科学技術をけん引するデルフト工科大学

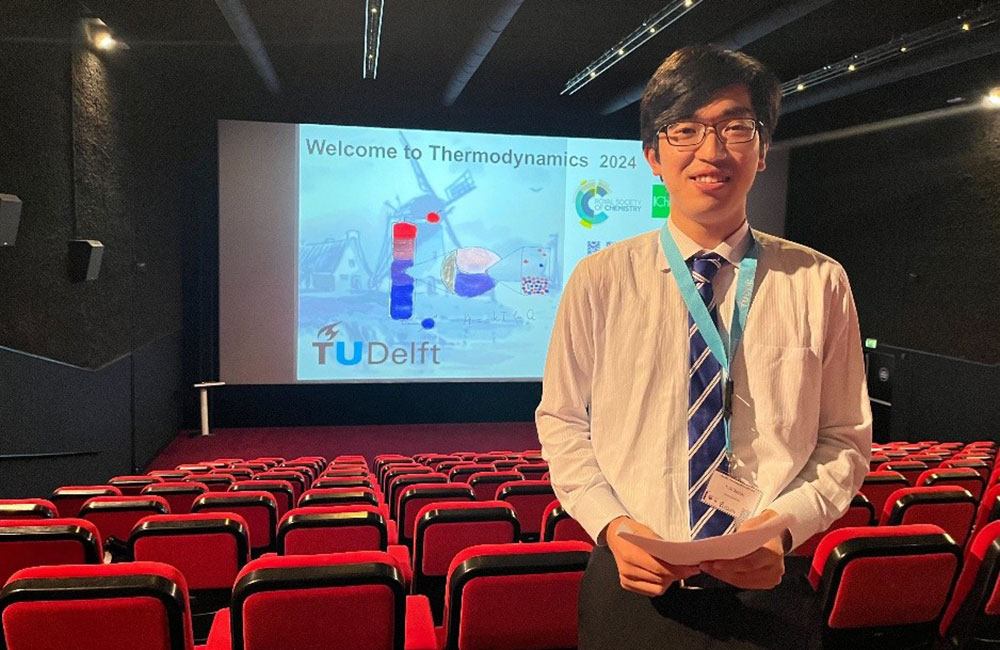

約1年間の貴重な留学を経験した生命応用化学専攻博士後期課程3年の鈴木祐輝さん(環境化学工学研究室/指導教員:児玉大輔教授)。日本大学大学院海外派遣奨学生制度を利用し、2024年4月から2025年3月まで、オランダに留学しました。デルフト工科大学は、オランダで最も伝統と実績のある工科大学であり、世界の工科系大学でも常に上位に位置しています。これまで研究活動を通して様々な成果を挙げてきた鈴木さんにとって、海外留学は自分への新たな挑戦でした。大学院修了後は、東洋エンジニアリング株式会社への就職も内定している鈴木さんに、留学体験について詳しくお話を聞きました。

―デルフト工科大学に留学しようと思った動機をお聞かせください。

博士後期課程の修了条件を早期に満たしていたこともあり、学生のうちに海外での経験を積みたいと考えました。自分自身の成長に繋げ、将来に活かしたいという思いが一番の理由です。人間的な成長に加え、日本とは全く違う海外の研究環境下において、英語でコミュニケーションを取りながら何かを成し遂げることの大変さや達成感を通じて、人間的にも研究者としても成長できるのではないかと考えました。日本大学大学院には海外派遣奨学生制度があり、180万円の奨学金が給付されることも大きな後押しになりました。留学先にデルフト工科大学を選んだのは、私の研究の基礎である化学工学と熱力学に加えて、統計力学の分野で世界的に著名なThijs J.H. Vlugt教授とMahinder Ramdin助教のもとで研究できることが、今後の研究の発展に繋がると考えたからです。幸いにも、先方から快諾いただき、留学が実現しました。

博士後期課程の修了条件を早期に満たしていたこともあり、学生のうちに海外での経験を積みたいと考えました。自分自身の成長に繋げ、将来に活かしたいという思いが一番の理由です。人間的な成長に加え、日本とは全く違う海外の研究環境下において、英語でコミュニケーションを取りながら何かを成し遂げることの大変さや達成感を通じて、人間的にも研究者としても成長できるのではないかと考えました。日本大学大学院には海外派遣奨学生制度があり、180万円の奨学金が給付されることも大きな後押しになりました。留学先にデルフト工科大学を選んだのは、私の研究の基礎である化学工学と熱力学に加えて、統計力学の分野で世界的に著名なThijs J.H. Vlugt教授とMahinder Ramdin助教のもとで研究できることが、今後の研究の発展に繋がると考えたからです。幸いにも、先方から快諾いただき、留学が実現しました。

―留学先ではどのような研究に取り組まれたのですか。

これまで取り組んできたイオン液体によるCO2分離・回収技術の研究を基盤に、少し切り口を変えたテーマに挑戦しました。Vlugt教授のグループは、モンテカルロ法や分子動力学法などのシミュレーションを駆使しています。Vlugt教授のグループが発表してきた論文を読み、その中でCO2からエチレンを始めとしたC2成分精製プロセスの改良に関する研究に着目しました。Vlugt教授とRamdin助教と何回も議論を重ねて1つの溶媒で水とCO2を同時に多量に回収できる溶媒の探索をテーマに設定しました。留学前にVlugt教授とミーティングし、研究方針を決めた上で具体的な内容は現地に着いてから再度話し合い、どんな構造が条件を満たすのか文献調査から始めました。まずは、イオン液体の水の溶解度に関する論文を読み、溶解原理や構造との相関性について調査しました。Vlugt教授の取り計らいでメキシコ国立自治大学のJanssen准教授にもコンタクトを取り、有効的なイオン液体の情報を入手することができました。それらを基に、実験とシミュレーションの両面からアプローチを試みました。イオン液体を合成し、密度測定までを終えましたが、時間の制約もあり、現在は帰国後も継続して研究を進めています。

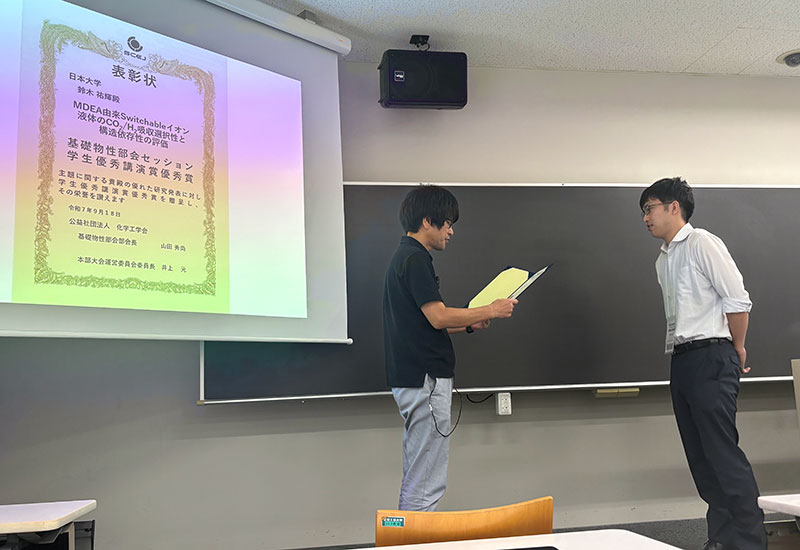

9月16日から18日に行われた化学工学会第56回秋季大会にて、「MDEA由来Switchableイオン液体のCO2/H2吸収選択性と構造依存性の評価」を発表し、学生優秀講演賞 優秀賞を受賞いたしました。本研究は、デルフト工科大学のVlugt教授・Ramdin助教、メキシコ国立自治大学のJanssen准教授、ならびに指導教員・児玉先生のご指導・共同研究のもとで進めてきたものです。厚く御礼申し上げます。

9月16日から18日に行われた化学工学会第56回秋季大会にて、「MDEA由来Switchableイオン液体のCO2/H2吸収選択性と構造依存性の評価」を発表し、学生優秀講演賞 優秀賞を受賞いたしました。本研究は、デルフト工科大学のVlugt教授・Ramdin助教、メキシコ国立自治大学のJanssen准教授、ならびに指導教員・児玉先生のご指導・共同研究のもとで進めてきたものです。厚く御礼申し上げます。

―日本と海外で研究の違いはありましたか。

一言で言えば、レベルの高さを痛感しました。研究室には世界中から留学生が集まり、皆、研究に人生を賭ける覚悟で取り組んでいました。一方で、自分でスケジュール管理を徹底し、プライベートの時間を大事にし、休むときはしっかり休むといったメリハリのある過ごし方が印象的でした。今回は全て一から始める研究だったため、シミュレーションを行う環境もそうですが、基礎を固めるところから積み上げていくのに時間を要し、思ったように研究が進まなかったこともあり、日本での研究環境が恵まれていることを実感しました。

海外留学を通して、人間としても研究者としても、大きな成長を遂げることができました

―海外生活はいかがでしたか。

実を言うと、日本とは全く違う文化や環境の中で自分自身やっていけるのかなという不安はありました。でも、想定外のことがあっても動じない図太さが身につきましたね(笑)。オランダは気候も穏やかで日本と比べて過ごしやすかったです。生活の拠点は家賃なども考慮して、大学からは少し離れたロッテルダムのシェアハウスにしました。中国やドイツ、スペインなど様々な国の出身の人たちがいて、キッチン等で楽しく会話を楽しんでいました。電車で通っていましたが、路線点検やストライキなどで運休になることが頻繁にあり、私が困っているとバス乗り場を教えてくれる人もいて、皆、親切でした。大学ではインドネシア国籍の学生と親しくなり、英語を教えてもらいながらカフェでお茶したり、休日は一人で観光に出かけることもあり、少しずつオランダの生活に慣れていきました。とはいえ、コンビニエンスストアや自販機がない生活は不便でしたし、日本の便利さを改めて感じる良い機会にもなりました。

実を言うと、日本とは全く違う文化や環境の中で自分自身やっていけるのかなという不安はありました。でも、想定外のことがあっても動じない図太さが身につきましたね(笑)。オランダは気候も穏やかで日本と比べて過ごしやすかったです。生活の拠点は家賃なども考慮して、大学からは少し離れたロッテルダムのシェアハウスにしました。中国やドイツ、スペインなど様々な国の出身の人たちがいて、キッチン等で楽しく会話を楽しんでいました。電車で通っていましたが、路線点検やストライキなどで運休になることが頻繁にあり、私が困っているとバス乗り場を教えてくれる人もいて、皆、親切でした。大学ではインドネシア国籍の学生と親しくなり、英語を教えてもらいながらカフェでお茶したり、休日は一人で観光に出かけることもあり、少しずつオランダの生活に慣れていきました。とはいえ、コンビニエンスストアや自販機がない生活は不便でしたし、日本の便利さを改めて感じる良い機会にもなりました。

―どのように成長したと思われますか。

人間的には大きく成長できたと感じています。一番大きいのは、英語への抵抗感がなくなったことです。最初はシャイで自分から話しかけるのが苦手でしたが、異国の地では自ら行動しなければ何も始まりません。自然と積極的に話しかけるようになり、英語でのコミュニケーション力が向上しました。また、教授との週1回のミーティングに備え、想定される質問を考えて答えを用意しておくようにしました。それが、研究を進める時に事前準備を徹底する習慣にもつながっています。環境が変わったことによって、研究に対して自分から答えを見つけにいく姿勢が形成されたように思います。留学を通して、人間的にも研究者としても、二回りくらい成長できたのではないでしょうか。

人間的には大きく成長できたと感じています。一番大きいのは、英語への抵抗感がなくなったことです。最初はシャイで自分から話しかけるのが苦手でしたが、異国の地では自ら行動しなければ何も始まりません。自然と積極的に話しかけるようになり、英語でのコミュニケーション力が向上しました。また、教授との週1回のミーティングに備え、想定される質問を考えて答えを用意しておくようにしました。それが、研究を進める時に事前準備を徹底する習慣にもつながっています。環境が変わったことによって、研究に対して自分から答えを見つけにいく姿勢が形成されたように思います。留学を通して、人間的にも研究者としても、二回りくらい成長できたのではないでしょうか。

就職先は東洋エンジニアリング株式会社に内定されているそうですが、今後の目標についてお聞かせください。

会社から必要とされる人材になることが目標です。この会社を選んだ一番の理由は、間接的に人々の暮らしの支えになれる仕事がしたいと思ったからです。そして、プラントエンジニアになることで、これまで研究を通して学んできた化学工学と熱力学の知識をフルに活かすことができるという点もポイントでした。海外での経験を含め、これまで培ったスキルを存分に発揮し、将来、会社からの期待に応えられるような物性のスペシャリストを目指します。そして、プラントエンジニアとして、陰ながら世界中の人々の支えになれたらと思います。

―これまでを振り返っていかがでしたか。

日本大学に入学してから約9年いろいろありましたが、何より人として成長できたことが一番の収穫だったと思います。研究を究めたという実感はないですが、研究を通して何かを成し遂げるという点に面白さを感じてどんなことにも挑戦できました。自由に研究させて貰ってきましたが、自分一人の力では成し遂げられなかったことがたくさんあります。サポートしていただいた児玉先生にはとても感謝しています。楽しく学べる環境が整っている工学部に進学して良かったと思っています。まだ、残された時間があるので、集大成となる博士論文ともう1本論文を仕上げられたらと考えています。

―最後に後輩たちにメッセージをお願いします。

何事も、自ら考えて行動することが大切です。大学生活では、勉強はもちろん、今しかできないことにも積極的に挑戦してみてください。勇気を出して踏み出した一歩が、必ず将来の糧になります。