難関の電験三種試験に大学院1年次で見事合格!

この度、電気電子工学専攻博士前期課程2年(合格時1年)の穂積 樹さん(電気エネルギー研究室/江口卓弥専任講師)が第三種電気主任技術者(電験三種)試験に合格しました。電験三種は、平均合格率が10~20%程と超難関でありながら毎回3万人以上の人が受験する人気の高い国家資格です。その価値も非常に高く、電気事業法で保護された業務独占資格として、5万ボルト未満の電気設備の保安管理に従事することができます。

この度、電気電子工学専攻博士前期課程2年(合格時1年)の穂積 樹さん(電気エネルギー研究室/江口卓弥専任講師)が第三種電気主任技術者(電験三種)試験に合格しました。電験三種は、平均合格率が10~20%程と超難関でありながら毎回3万人以上の人が受験する人気の高い国家資格です。その価値も非常に高く、電気事業法で保護された業務独占資格として、5万ボルト未満の電気設備の保安管理に従事することができます。

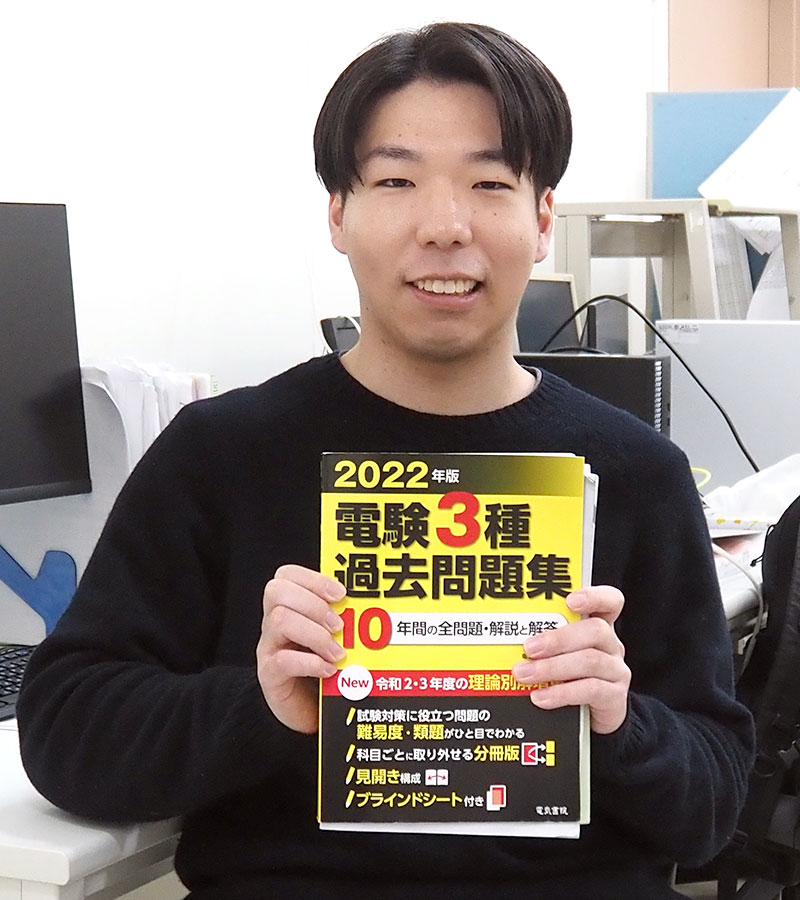

電気電子工学科では、受験に役立つ書籍や参考書の購入などを行い、電気のスペシャリストを目指す学生の資格取得をサポートしています。

学会発表や就職活動で多忙の中、およそ3カ月間集中して難関資格を手にした穂積さんに、合格までの道のりについてお話を聞きました。

将来の目標に向かって計画的にチャレンジ。大学院ならではの学びが合格へ繋がる

電気電子工学専攻博士前期課程2年 穂積 樹さん(福島県・郡山高校出身)

電験三種受験の動機は大きく二つあります。将来は電力業界への就職を目指しているので、再生可能エネルギーの需要増加に伴い、この資格保有者のニーズも高まると考えたことが一つです。電力系企業では社内で講座を設けることも多い重要な資格を学生時代に取得すれば大きなアドバンテージになると思いました。実際に就職活動でも武器になっていると感じます。もう一つは、大学院に進学するにあたり、学部での学びを総復習したいと思ったからです。

この資格には科目合格制度があり、私はまず「理論」を受験し、次に「電力」「機械」、そして最後に「法規」というふうに段階的に試験に臨みました。初めに過去問を1回解いて全体像を掴み、そこから計画を立てました。1日ごとに目標を定めることにより、それがモチベーションの維持に繋がったと思います。基本的に独学ですが、解説を見ても分からない箇所については、この資格取得者でもある江口先生にお聞きしながら勉強を進めました。大学院の研究で培った「計画」して物事を進める力がここでも活かされたと感じます。受験の期間には、電気関係の国際会議(The ICEE Conference 2024)でのポスター発表や国内の学会での口頭発表、インターンシップなどもあり、試験勉強との両立は大変でしたが、実質3カ月の集中学習で取得できたことは大きな自信になります。

この資格には科目合格制度があり、私はまず「理論」を受験し、次に「電力」「機械」、そして最後に「法規」というふうに段階的に試験に臨みました。初めに過去問を1回解いて全体像を掴み、そこから計画を立てました。1日ごとに目標を定めることにより、それがモチベーションの維持に繋がったと思います。基本的に独学ですが、解説を見ても分からない箇所については、この資格取得者でもある江口先生にお聞きしながら勉強を進めました。大学院の研究で培った「計画」して物事を進める力がここでも活かされたと感じます。受験の期間には、電気関係の国際会議(The ICEE Conference 2024)でのポスター発表や国内の学会での口頭発表、インターンシップなどもあり、試験勉強との両立は大変でしたが、実質3カ月の集中学習で取得できたことは大きな自信になります。

工学部は電気主任技術者の認定校なので、卒業後に実務経験を経れば資格を取得できますが、実務経験を積むまで時間がかかるため、即戦力として活躍するためにも在学中に取得しておくことは将来的にも有利になります。

現在は次世代リチウムイオン電池の材料に関する研究を行い、理論容量が約10倍の電池を作ることを目指しています。電力会社では2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを進めているので、取得した資格を活かし将来はその達成に貢献するとともに、事故のない安全安心な電力供給を目指していきたいと思っています。

現在は次世代リチウムイオン電池の材料に関する研究を行い、理論容量が約10倍の電池を作ることを目指しています。電力会社では2050年カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを進めているので、取得した資格を活かし将来はその達成に貢献するとともに、事故のない安全安心な電力供給を目指していきたいと思っています。

取り組むまでは大変だと思うことでも、一歩踏み出してしまえば思っているよりも大したことでは無い、ということもありますし、達成できた自信は次に繋がります。まずチャレンジしてみることを後輩の皆さんには強くお勧めしたいです。