蛍光体材料の発光特性の向上に寄与し、新たなELデバイスの開発につながる研究が高く評価される

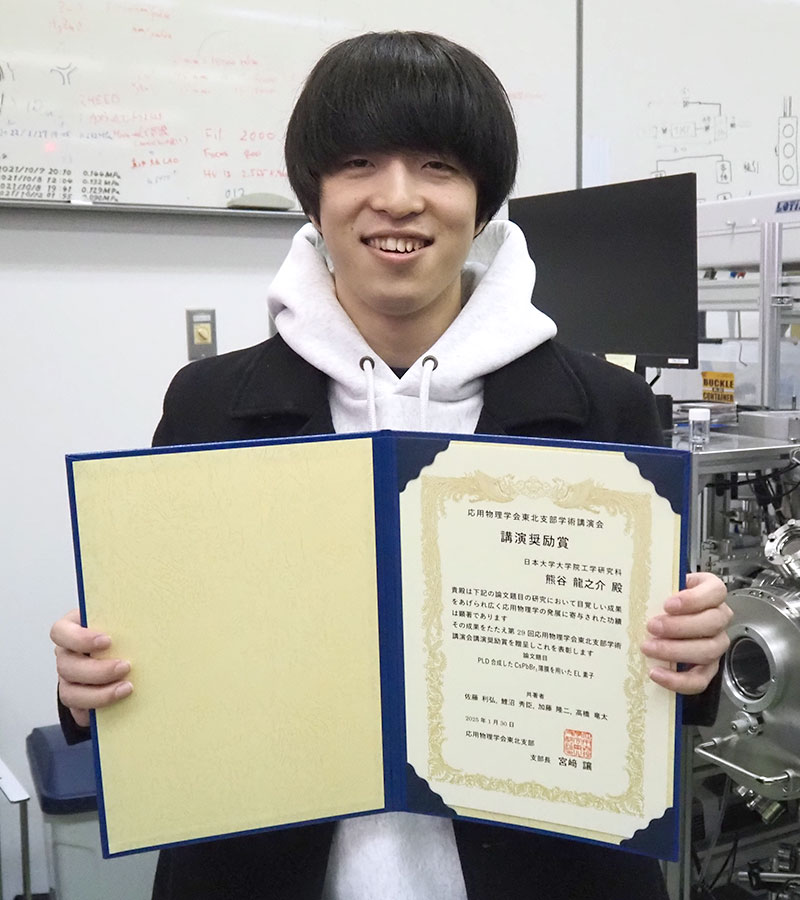

この度、応用物理学会東北支部 第79回学術講演会において、電気電子工学専攻博士後期課程2年の熊谷龍之介さん(薄膜機能材料研究室/髙橋竜太教授)が、第29回(2024年度)応用物理学会東北支部講演奨励賞を受賞しました。この賞は応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手会員に対して贈られるものです。本年度は発表件数77件に対し、上位5%の優秀な講演に対して与えられ、4名が選ばれました。熊谷さんが発表した『PLD合成したCsPbBr3薄膜を用いたEL素子』は、生命応用化学科の加藤隆二教授(光エネルギー変換研究室)との共同研究によるもので、蛍光体材料の発光特性の向上に寄与し、新たなELデバイスの開発につながる研究として評価されています。

この度、応用物理学会東北支部 第79回学術講演会において、電気電子工学専攻博士後期課程2年の熊谷龍之介さん(薄膜機能材料研究室/髙橋竜太教授)が、第29回(2024年度)応用物理学会東北支部講演奨励賞を受賞しました。この賞は応用物理学の発展に貢献しうる優秀な一般講演論文を発表した若手会員に対して贈られるものです。本年度は発表件数77件に対し、上位5%の優秀な講演に対して与えられ、4名が選ばれました。熊谷さんが発表した『PLD合成したCsPbBr3薄膜を用いたEL素子』は、生命応用化学科の加藤隆二教授(光エネルギー変換研究室)との共同研究によるもので、蛍光体材料の発光特性の向上に寄与し、新たなELデバイスの開発につながる研究として評価されています。

熊谷さんに受賞の喜びと研究について詳しくお話を聞きました。

―講演奨励賞受賞おめでとうございます。感想をお聞かせください。

学会での発表は2回目で、受賞は初めてでした。研究の成果には手応えがあり、少し期待はしていましたが、他の方々も素晴らしい発表をされていたので自信はありませんでした。そんな中で受賞できたのは、非常に嬉しいです。ご指導いただいた髙橋先生やご協力いただいた生命応用化学科の加藤先生にも、胸を張って報告できて良かったなと思います。

―研究内容について詳しく説明いただけますか。

私たちの研究室では、液晶ディスプレイに代わる発光デバイスの研究開発を行っています。中でも、近年注目されているハライドペロブスカイトという材料を使って研究を進めています。ペロブスカイトは鉛(Pb)とセシウム(Cs)、臭素(Br)からなる材料で、光電変換率が高く、太陽電池や発光素子といった半導体としての応用が期待されている材料です。しかし、従来の成膜手法では、欠陥がある状態で膜ができてしまうことが課題となっています。本研究では、この薄膜合成プロセスの欠点を改善しながら、デバイスの開発を目指しました。

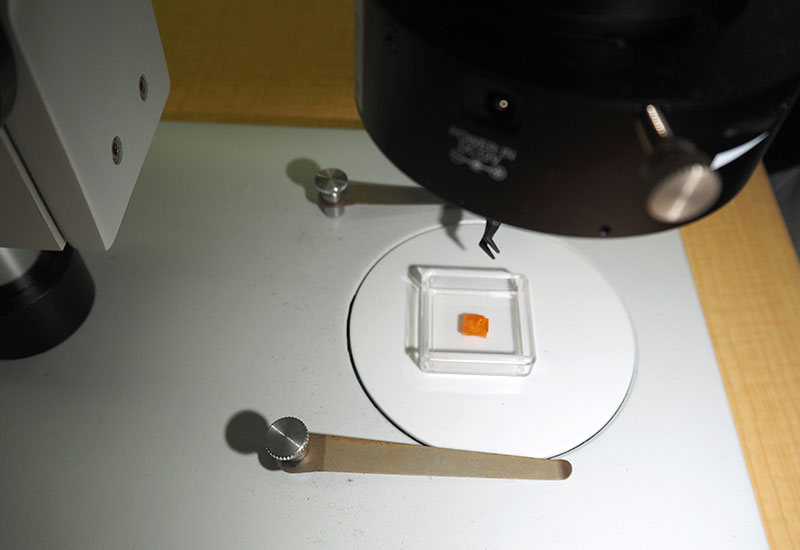

欠陥ができる要因として、赤外線レーザーを使用していることや蒸着すると粉末が固くなるため一定の状態を維持できないことが挙げられます。それによってセシウムが抜けてしまうからです。もともと赤外線レーザーは出力が弱いので、紫外線レーザーに変える必要がありましたが、高出力の紫外線をあてると粉末が飛散してしまうため、成膜できなくなります。成膜の手法は変えずに、ターゲットを粉末から固形に、照射するレーザーを赤外線から紫外線に変えて実験を行いました。まず、コンビナトリアルパルスレーザー堆積装置(PLD)を使ってCsPbBr3薄膜を基板上に成膜し、単結晶がどういう構造を持っているのかを評価しました。その際、基板の温度を150℃、200℃、250℃と加熱しましたが、200℃がCsPbBr3の成膜に最適な温度だということがわかりました。

欠陥ができる要因として、赤外線レーザーを使用していることや蒸着すると粉末が固くなるため一定の状態を維持できないことが挙げられます。それによってセシウムが抜けてしまうからです。もともと赤外線レーザーは出力が弱いので、紫外線レーザーに変える必要がありましたが、高出力の紫外線をあてると粉末が飛散してしまうため、成膜できなくなります。成膜の手法は変えずに、ターゲットを粉末から固形に、照射するレーザーを赤外線から紫外線に変えて実験を行いました。まず、コンビナトリアルパルスレーザー堆積装置(PLD)を使ってCsPbBr3薄膜を基板上に成膜し、単結晶がどういう構造を持っているのかを評価しました。その際、基板の温度を150℃、200℃、250℃と加熱しましたが、200℃がCsPbBr3の成膜に最適な温度だということがわかりました。

さらにPLD法で合成したCsPbBr3薄膜の発光特性について評価しました。波長から加熱温度別に成膜したすべてのCsPbBr3薄膜は緑色に発光し、特に200℃で成膜したものが最も強く光ることが判明。加藤先生の研究室の装置を使ってフォトキャリアの寿命も測定しましたが、一般的に作られているペロブスカイトと比べて、寿命だけで見ると199倍になりました。高い結晶性のある薄膜に成長していると確信できたので、これを使って発光デバイスを作製。実際に緑色のEL発光を観測することに成功しました。性能については、まだまだ評価していく必要がありますが、デバイスとして機能していると示すことができました。

―どのような点が評価されたと思いますか。

単なる評価で終わるのではなく、実際に作製したデバイスが機能していたことが評価につながったと思います。また、出力の条件や材料など成膜手法についての質問が多くありましたが、材料となる単結晶を自分でつくることは滅多にないので、この研究のオリジナリティとして興味を持っていただけたのかなと思います。

―なぜ電気電子工学の道に進まれたのですか。

ラジオ製作などのものづくりや理数系が得意だったので、電気電子工学が自分に合うのではないかと思いました。工学部は就職がいいと聞いていましたし、高校の先生や兄が卒業生だったこともありここを選びました。大学院に進学したのは先輩から勧められて、興味のある研究に打ち込むのもいいかなと思い決めました。実は化学に興味を持っていて、材料をつくる化学寄りの研究は自分にとってはやりたいことができるので最高に良かったです。また、分野横断的な研究を行っていることは、将来、就職する際にも活かせると考えました。特にガラス材料系は汎用性が高く、いろいろな可能性を秘めていると思います。

―今後の目標についてお聞かせください。

CsPbBr3を使って発光する電流誘起レーザーはまだ開発されていません。世界初の電流誘起レーザーデバイスをつくることが、この研究の最終目標です。この先は後輩たちに託します。私は大手硝子メーカーに就職するので、将来、新しい材料開発に携わっていけたらと思っています。自己満足ではなく、客観的に見て人の役に立つ、価値があると思われるものをつくり続けていきたいです。それには諦めないことが大切。研究でも失敗したり、すぐに成果がでないことは多々あります。それでも諦めずに取り組んでいけば、きっと道は拓けると思います。

―ありがとうございました。今後益々活躍されますことを期待しています。

★第29回応用物理学会東北支部講演奨励賞はこちら

★薄膜機能材料研究室はこちら