電気電子工学科

Department of Electrical and Electronic Engineering

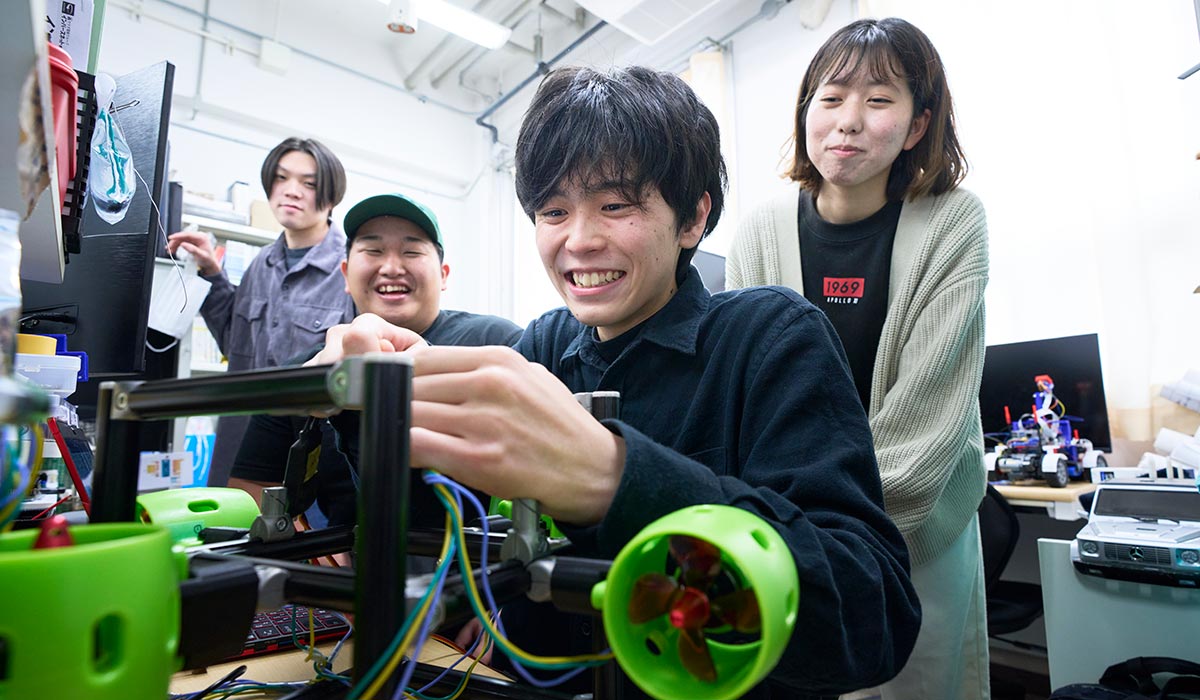

物つくりへの興味から

電気電子工学を学ぶ

川田裕貴さんのストーリー

- 日本大学工学部および電気電子工学科を選んだ理由は?

日本大学工学部の独自の取り組みである「ロハス工学」に、多くのことを学べそうと思ったからです。

- 特に興味を持った授業や分野は?なぜ興味を持ったの?

特に興味を持った授業は工科系数学Ⅶです。

担当された先生が数学の根本を考えるような授業展開であり、

復習の際、数式は言語だという感覚を味わったとき数学の面白さを知りました。

また授業の合間のお話がとても面白く、様々な教養知識を学びました。

- 今の研究室を選んだ理由は?

1つ目はインターンの関係もあり、制御系に興味を持ったからです。

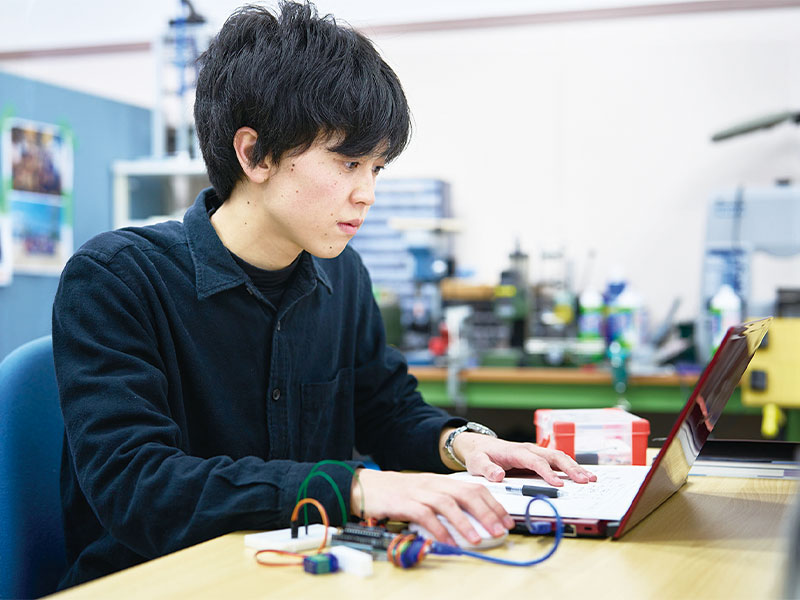

2つ目はゼミでarduinoというマイコンを使ってものつくりをすることがあり、

高校時代からこれを使って何か物を作りたいという思いがあったためです。

3つ目は自分の趣味とつなげて物つくりを行うことが出来るからです。

- これまでの学びを通して、成長したと感じるのはどんなこと?

物事を多角的に見て判断するようになったことです。

高校の時と異なりやらされる勉強、点を取るための勉強ではなく、

自分で学ぶという姿勢になり、学問としてとらえられるようになりました。

- 将来の目標は?学んだことをどのように活かしていきたい?

やりたいことをとことん突き詰めたり、挑戦していきたいです。

所属するサークルで会長をしてきたので場をうまく取り仕切ること、

ゼミでは何か1つのことに対して研究を続けることの大切さを学びました。

こういった統率力や忍耐力を今後の就職活動、就職後に活かしていきたいです。

Profile

川田 裕貴さん

電気電子工学科4年

計測制御システム研究室

(埼玉県/本庄東高等学校 出身)

「やりたいこと突き詰めて、挑戦!」

電気電子工学科は何でもできるところが魅力。エネルギー、通信はもちろんのこと、プログラミングや医療関係の研究、講義が設定されているため、幅広く学ぶことができます。

高校生に伝えたい

工学部の魅力は?

電気電子工学科は何でもできます。エネルギー、通信はもちろんのこと、プログラミングや医療関係の研究や講義が設定されているので、今自分が何やりたいか決まっていなくても大学に入ってから自分のやりたいことが決められます。また自分のやりたいことが変わったとしても、学科を変えることなく講義を受けられ、研究もできます。つまり選択肢が多いので、自分に合ったものを選ぶことが出来ます。

1年次

コロナ禍の中で将来を考える

コロナ禍という状況でほとんどオンライン授業。そんな中でも、社会で活躍する卒業生の方の講義があり、今後自分はどうしていくべきかを考える重要なターニングポイントとなりました。

2年次

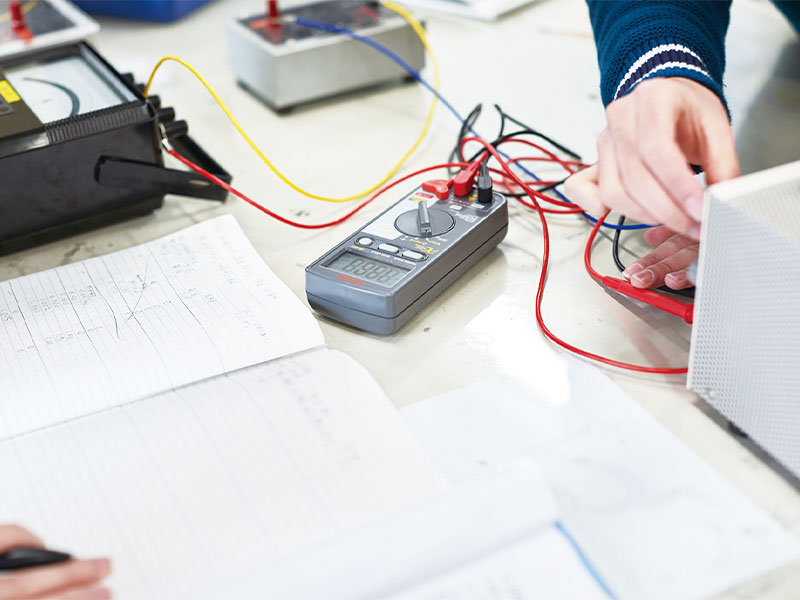

人脈と基礎実験から学ぶ視野革命

対面授業が増え、人との交流で自分の意識も変化。バイトでより多くの人と関わり、サークルに入って先輩方と交流を持ちました。基礎実験は中学・高校で経験が無く厳しかったものの、必要なスキルを身につけ、今後の研究イメージにつながりました。

3年次

インターンシップで

自分の志望を再認識

専門科目を通して志望が明確に。研究室選びでは「自分のやりたいこと」を深く考えるきっかけになりました。サークルで会長を務め、インターンシップでの経験から、周囲をまとめること、スケジュール管理の重要性を学びました。

4年次

大学院進学を見据えて

必要なスキルを身につける

大学院進学をめざして日々精進。卒業研究に向け「自分のやりたいこと」を優先、またそれを見失うことのないようにしていきたいと思います。そして、今後必要となるスキルなどを学生でいる間に身につけていきたいです。

Profile

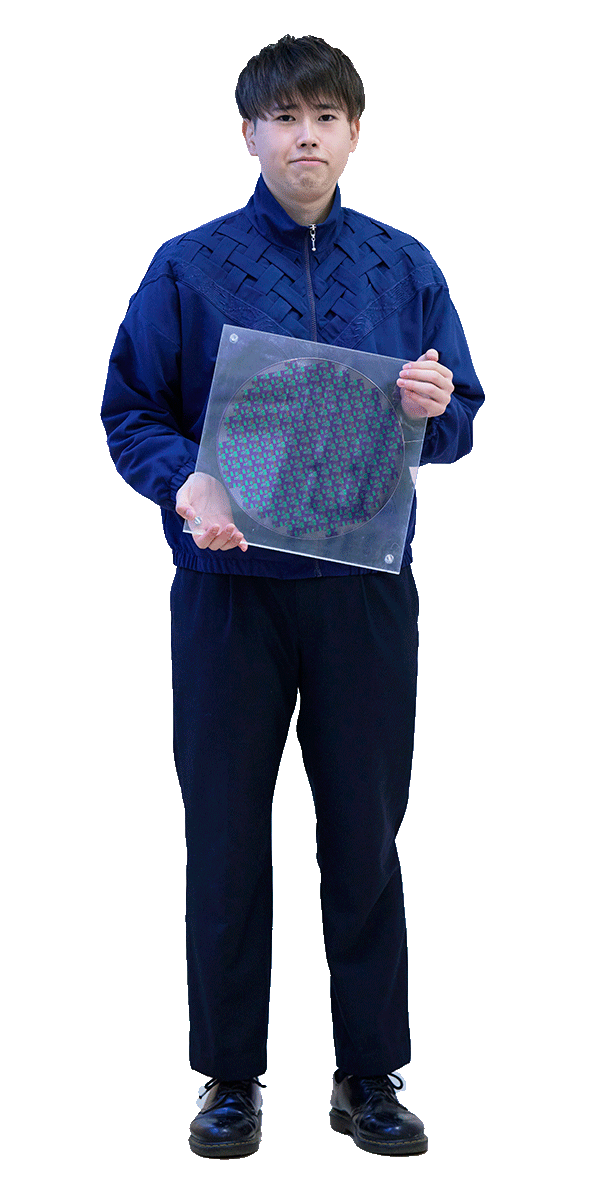

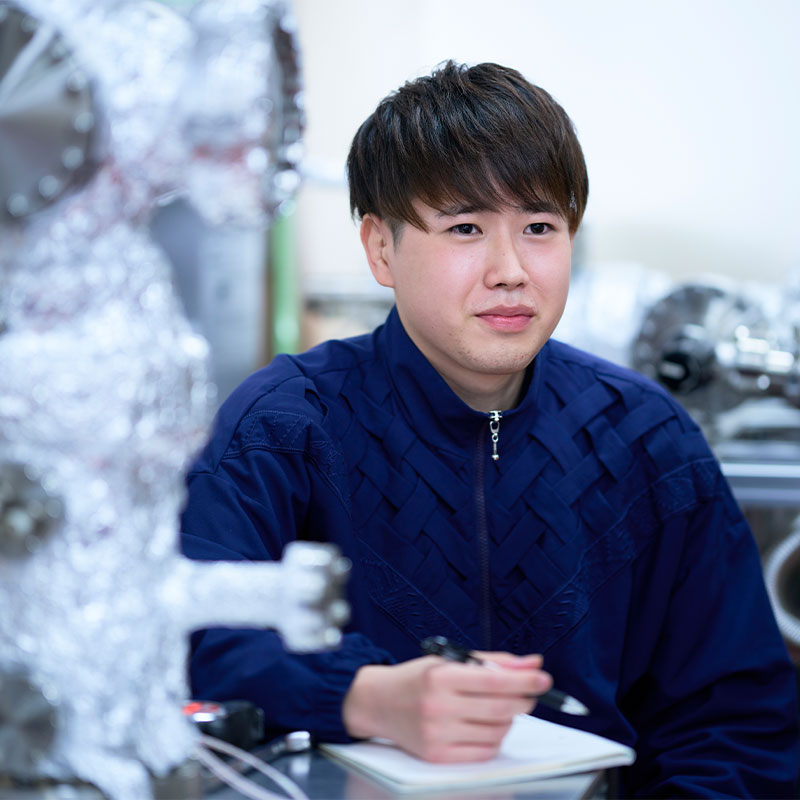

金井 湧知さん

電気電子工学科 2022年度卒業

(新潟県/北越高等学校 出身)

就職先

東北電力株式会社

- 日本大学工学部および電気電子工学科を選んだ理由は?

私は、高校時代に電車通学で通っており、電車の窓から見える一面に敷かれた太陽光パネルを見るたびに

どのように電気に変換しているのだろうと不思議に思い、電気電子分野に興味を持ちました。

日本大学工学部は高校時代の部活動の顧問からの紹介で知るきっかけとなりました。

そして、ホームページなどで情報取集しオープンキャンパスに参加したことで本校に受験をしたいと思いました。

- どんな研究に取り組んでいましたか?

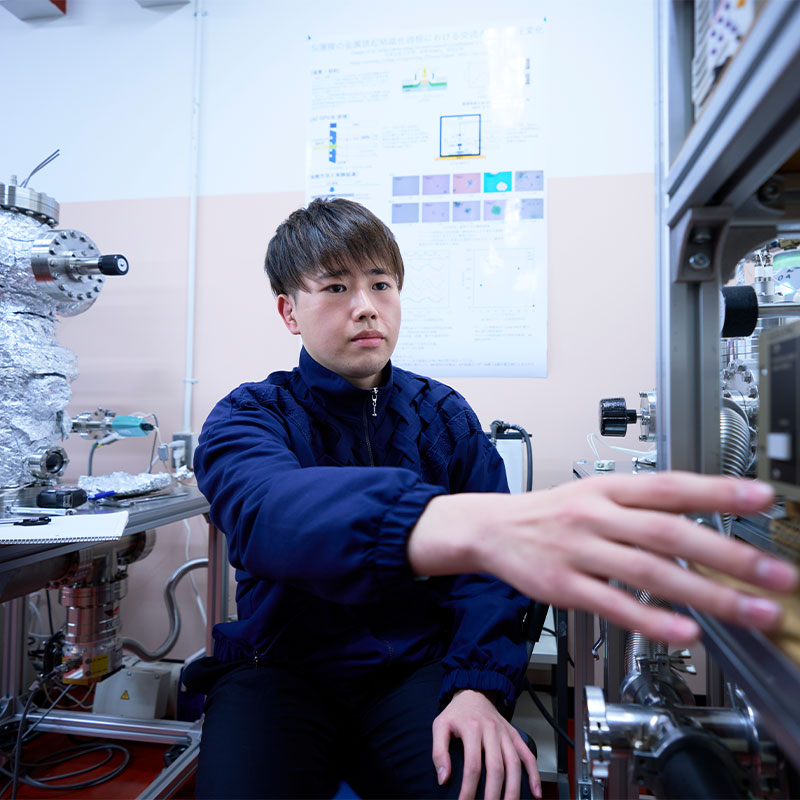

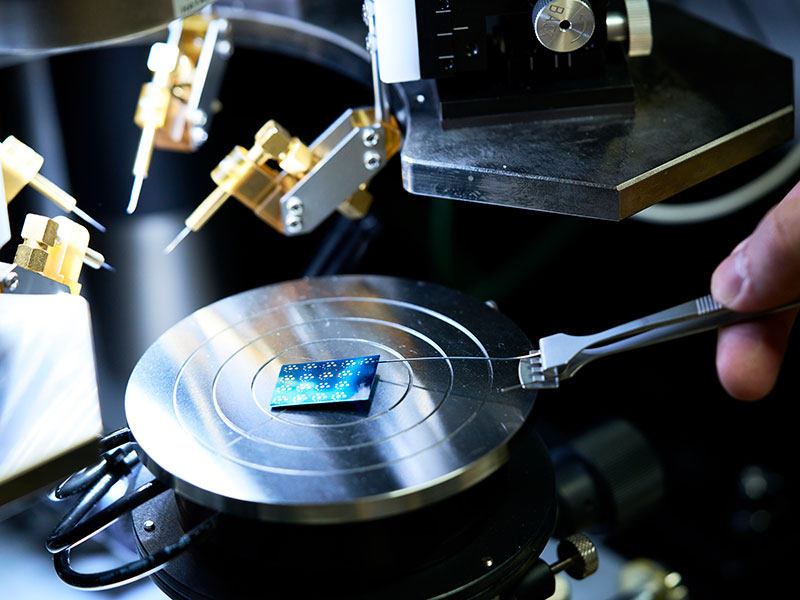

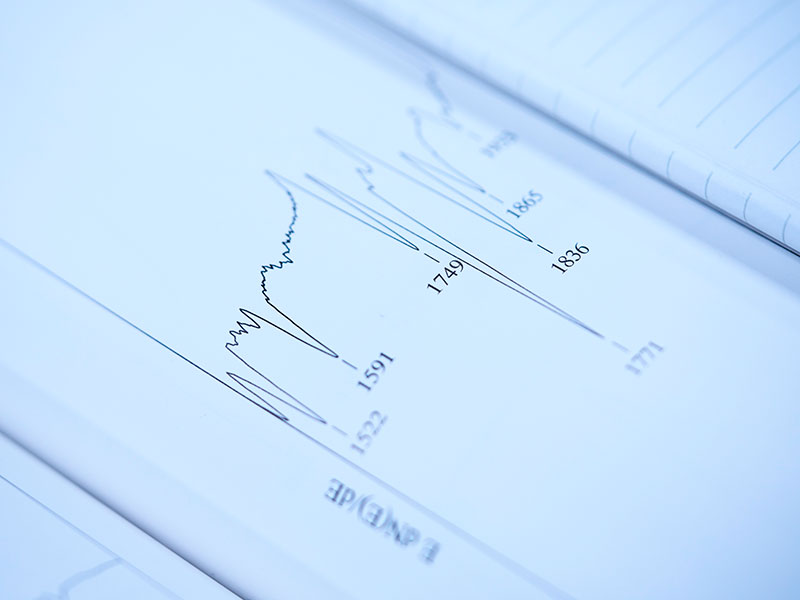

現在、テレビやPCなど様々なところでフラットパネルディスプレイが使用されており、

その中のTFT回路が現在α-Si薄膜で多く作られています。

将来的にはより電子移動度が高い多結晶Si薄膜の使用が検討されています。

理由としてディスプレイ画素内の光を遮る部分が減り明るさが上がるため高精細化となるからであり、

研究ではMIC法を用いてSi薄膜の結晶化させた試料の評価を行っていました。

- なぜその研究に興味を持ちましたか?

現在、半導体不足というニュースが見られることが多くなり、

それほど半導体は社会が発展するなかで重要な役割を担っていると思い興味を持ちました。

先輩方の発表の中で、身近なテレビやスマートフォンに使用されている

フラットパネルディスプレイについての背景の内容に興味を持ったためです。

- 研究や学びを通して、ご自身が成長したと感じるのはどんなことですか?

研究では様々な装置を扱っており、毎回手順に沿って成膜や測定などをしています。

しかし、既定の数値を満たさないことが多々ありました。

装置は長年使用されており、原因をつきとめるには様々な視点から検討実行の繰り返しでした。

結果、諦めずあらゆる角度からみる大切さ、装置の構造をより深く学べました。

- 将来の目標は何ですか。また、学んだことをどのように活かしていきたいですか?

私は、電気電子工学科で学んだ幅広い分野を活かしつつ、

将来は地元である新潟・東北発の新しい生活様式を実現することが目標です。

これから、社会人として新しいことばかりだと思いますが、

コミュニケーションをとり物怖じせず積極的に挑戦して一歩一歩成長し、

周りの方々と協力してカーボンニュートラル社会やスマート社会などを実現したいと考えています。

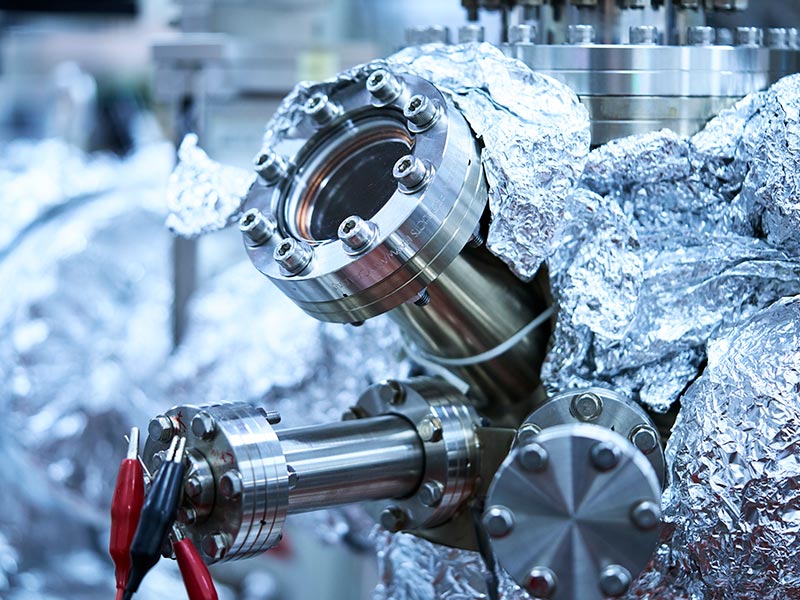

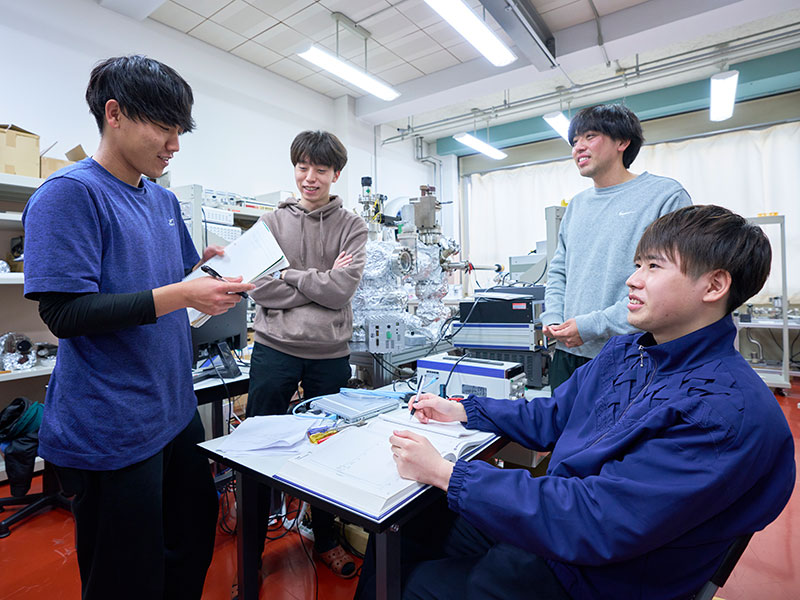

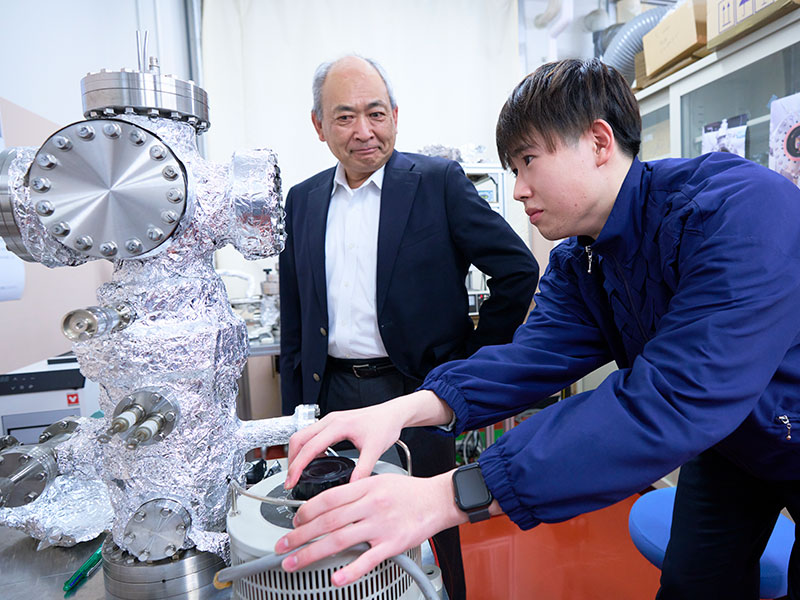

金井さんが学んだ研究室はココ!

半導体

ナノテクノロジ研究室

教授:池田 正則

パソコンやスマートフォンを代表とする電子情報通信機器の高性能化は半導体集積回路の発展によって支えられてきました。半導体デバイスはナノスケールまで微細化され、今後は新しい機能材料によるブレークスルーが求められています。本研究室では超高真空下での表面分析や電気的評価手法を用いて、半導体極薄膜の形成過程、半導体・誘電体薄膜や半導体表面の電子状態を調べ、新しい機能材料や評価技術の開発に取り組んでいます。

未来を創るロハスエンジニアに、キミも。