水文・河川工学研究室

教授:朝岡 良浩

水資源・水災害・気候変動を見据えて、河川流域をマネジメントする

水文学は水の循環を取り扱う学問です。本研究室では河川流域の水循環を取り扱い、水資源や水災害について研究しています。研究テーマは主に、阿武隈川の洪水、郡山市の内水氾濫などを取り扱っていますが、ボリビアの氷河後退と水資源問題といった海外のフィールドも対象としています。また東北地方は世界でも有数の豪雪地帯です。積雪による水資源や洪水への影響、あるいは雪の利用に関する研究も行います。いずれの研究テーマも対象地域は山岳域から河口までの広範囲を対象とするため、現地調査、リモートセンシング、数値解析の技術を利用します。 数値計算を用いて気候変動に伴う水資源・洪水の将来展望も行います。

水文学は水の循環を取り扱う学問です。本研究室では河川流域の水循環を取り扱い、水資源や水災害について研究しています。研究テーマは主に、阿武隈川の洪水、郡山市の内水氾濫などを取り扱っていますが、ボリビアの氷河後退と水資源問題といった海外のフィールドも対象としています。また東北地方は世界でも有数の豪雪地帯です。積雪による水資源や洪水への影響、あるいは雪の利用に関する研究も行います。いずれの研究テーマも対象地域は山岳域から河口までの広範囲を対象とするため、現地調査、リモートセンシング、数値解析の技術を利用します。 数値計算を用いて気候変動に伴う水資源・洪水の将来展望も行います。

河川流域マネジメント(計画・管理)は公共性が高く、様々な水問題を扱う分野です。研究成果による社会貢献と、柔軟に河川流域の問題に対応できる人材の育成を目指しています。

【主な研究テーマ】

●河川流域の洪水対策と水資源管理に関する研究

●豪雪域の水循環・水資源に関する研究

●郡山市街地の都市型水害に関する研究

●田んぼダムによる洪水緩和効果に関する研究

●氷河後退が水資源に及ぼす影響評価に関する研究

●開発途上国の水資源・水災害に関する研究

【主な設備】

|

自動気象観測システム |

自動流量観測システム |

地盤災害軽減研究室

准教授:阿部 慶太

地盤構造物を強化し、持続可能かつ安全な社会の構築を目指す

地盤構造物とは、盛土などの土構造物やもたれ壁などの土留め構造物のことを言います。これらの構造物には、昔の設計体系で建設された旧式のものが多く存在するため、降雨や地震などの災害時には、盛土の崩壊やもたれ壁の転倒などが発生し、道路や鉄道などの交通インフラの弱点箇所になっています。本研究室では、これらの地盤構造物を合理的かつ低コストで補強する方法の構築に関する研究を行っています。また、東北地方などで見られるような、少子高齢化や過疎化が進んだ地域では、限られたリソースの中で地盤災害や地盤構造物の老朽化による影響を極力最小化する必要があります。そこで、地盤災害後の復旧、地盤構造物の維持管理を支援するための技術やシステムづくりに関する研究を行っています。

【主な研究テーマ】

●盛土の応急復旧方法に関する研究

●盛土の地震時変形量評価に関する研究

●もたれ壁の補強方法に関する研究

地震防災研究室

専任講師:石橋 寛樹

地震に強い社会を目指して

日本は世界有数の地震大国であり、地震に対する防災力向上は大きな課題です。将来の地震被害を軽減するためには、構造物の安全性向上に資する技術開発や、事前の被害推定に基づく施策の立案・推進が求められます。当研究室では、防災・減災対策を進める上で重要な指標である「リスク」・「レジリエンス」の評価とその活用方法の提案を行っています。また、実験と解析の両面から、地震後の早期復旧が可能な構造物の開発に取り組んでいます。これらの研究活動を通じて、学生が技術者として必要な知識やスキルを習得するだけでなく、人として成長できる機会に少しでも多く触れられるよう努めています。

【主な研究テーマ】

●地震被害軽減を目指したリスクマネジメントシステムの高度化

●地震動の空間相関を考慮した構造物の安全性評価

●橋梁のレジリエンス向上を目指した技術開発

インフラマネジメント研究室

教授:岩城 一郎

インフラドクターの養成を目指して

橋やトンネルなど「私たちの暮らしを支える社会基盤」(インフラ)は耐用年数が長く、丈夫で壊れにくいとされていましたが、近年、高度経済成長期に集中整備されたインフラの一斉老朽化が進んでいます。今ある構造物の寿命を延ばし、これから造るものの耐久性を高めるインフラマネジメントが、最重要課題となっているのです。われわれの研究は構造物の医療にたとえられます。たとえば劣化した橋の状態を調べ(診察)、その原因を探り、必要な対策を提言します(診断)。著しい劣化により架け替えを余儀なくされた橋はその一部を持ち帰って解剖し、原因を究明します(病理解剖)。実直に構造物(患者)と向き合う技術者(ドクター)を養成する先に見据えるのは健全で持続可能な社会。「ロハスなインフラが、ロハスな社会を支える」と考えています。

【主な研究テーマ】

●石炭火力発電所から排出される副産物を利活用した高耐久コンクリート構造物の開発と実装

●小規模自治体における橋の予防保全型および事後保全型メンテナンスモデルの構築と実装

●持続可能な道路橋コンクリート床版の実現に向けたマネジメントシステムの構築と実装

●既設コンクリート構造物の健全性評価技術の開発と実装

●省人化・省力化とCO2排出量削減を目指したコンクリート構造物の施工・製造方法の開発と実装

【主な設備】

|

ロハスの橋 |

環境水工学研究室

教授:梅田 信

環境を読み解く想像力を養い、水と環境と社会の調和を目指す

河川、湖沼、ダム貯水池、海岸などの水域には、私達の生活を支えている社会基盤としての機能があります。例えば、洪水の氾濫を制御して被害を抑えるための治水や、飲料水やかんがい、発電といった利水などの役割です。しかし元来は自然の一部であり、環境面からも私たちの生活を豊かにしているものです。本研究室では、このような水域の社会基盤としての機能を高められるよう、水環境に関する物理学的な側面を主な切り口とした研究を進めています。そして研究成果を通じて、よりよい水環境を創造することを目指しています。

【主な研究テーマ】

●河川、湖沼の水域生態系に関する研究

●湖沼、貯水池における環境流体力学的な研究

●陸水域の水環境と流域の社会環境変化に関わる研究

地盤工学研究室

専任講師:梅村 順

フィールドから始まる、フィールドから考える

研究対象は、地すべり、がけ崩れなど、斜面で生じる地盤災害をメインにしています。地盤工学は、土や地盤の良さ、強さを引き出して、社会基盤整備や防災対策に生かすことをコンセプトにしており、そのためにはフィールドでの観察力が不可欠です。 本研究室では、斜面災害を例に、フィールドでの観察と、実験室での結果とのリンクを目指した実験をベースに研究を行っています。また、それらへの統計的手法の活用にも力を入れています。 これらの研究を仲間と協力し、意見を言い合って、楽しみながら取り組むことを研究室の目標にしています。

研究対象は、地すべり、がけ崩れなど、斜面で生じる地盤災害をメインにしています。地盤工学は、土や地盤の良さ、強さを引き出して、社会基盤整備や防災対策に生かすことをコンセプトにしており、そのためにはフィールドでの観察力が不可欠です。 本研究室では、斜面災害を例に、フィールドでの観察と、実験室での結果とのリンクを目指した実験をベースに研究を行っています。また、それらへの統計的手法の活用にも力を入れています。 これらの研究を仲間と協力し、意見を言い合って、楽しみながら取り組むことを研究室の目標にしています。

【主な研究テーマ】

●地すべりの発生メカニズムとその防災対策に関する研究

●地すべり災害を対象とした危険度評価手法に関する研究

●福島県の温泉・地熱資源のデータベース化に関する研究

●ヒマラヤ地方の氷河湖決壊洪水災害の実態に関する研究

木材工学研究室

助教:及川 大輔

大切な森林資源を有効利用し、持続可能な社会インフラを目指す

木材は景観性に優れ、炭素を貯蔵する効果があり、軽くて強く加工しやすいなど他の土木材料にない特徴があります。また、脱炭素社会の実現や利用適齢期を迎えた森林資源の有効利用の観点からも自然公園や登山道などを中心に木材を用いた土木構造物の建設が進められています。一方で木材は腐りやすいため、持続的に活用するには定期的な点検・劣化診断・メンテナンスなどの維持管理が必要です。木材工学研究室では、木橋の維持管理に関する研究や豪雪・豪雨などの環境外力に対処する新しい構造の開発に取り組んでいます。利用適齢期を迎えた国内の森林資源を有効利用し、持続可能な社会インフラの実現を目指します。

木材は景観性に優れ、炭素を貯蔵する効果があり、軽くて強く加工しやすいなど他の土木材料にない特徴があります。また、脱炭素社会の実現や利用適齢期を迎えた森林資源の有効利用の観点からも自然公園や登山道などを中心に木材を用いた土木構造物の建設が進められています。一方で木材は腐りやすいため、持続的に活用するには定期的な点検・劣化診断・メンテナンスなどの維持管理が必要です。木材工学研究室では、木橋の維持管理に関する研究や豪雪・豪雨などの環境外力に対処する新しい構造の開発に取り組んでいます。利用適齢期を迎えた国内の森林資源を有効利用し、持続可能な社会インフラの実現を目指します。

【主な研究テーマ】

●携帯デバイスを活用した簡易的な維持管理手法に関する研究

●環境外力に対処する新たな木橋の開発

●木橋の振動モニタリングによる維持管理手法の構築

橋梁工学研究室

准教授:笠野 英行

高齢化する鋼橋の適切な維持管理のために

日本にある橋梁の多くが、本格的に高齢化する時期を迎えています。これらの橋梁の寿命を延ばすには適切な維持管理が必要です。適切な維持管理を行うためには橋梁の構造の特性をよく知る必要があります。当研究室では特に鋼橋に着目し、橋梁が損傷した場合の崩落のメカニズムに関する研究や、橋梁に使用される部材の耐荷力に関する研究をコンピューターシミュレーションを用いたり、載荷実験を行うことによって進めています。

日本にある橋梁の多くが、本格的に高齢化する時期を迎えています。これらの橋梁の寿命を延ばすには適切な維持管理が必要です。適切な維持管理を行うためには橋梁の構造の特性をよく知る必要があります。当研究室では特に鋼橋に着目し、橋梁が損傷した場合の崩落のメカニズムに関する研究や、橋梁に使用される部材の耐荷力に関する研究をコンピューターシミュレーションを用いたり、載荷実験を行うことによって進めています。

【主な研究テーマ】

●鋼トラス橋の格点部の耐荷力に関する研究

●鋼橋のリダンダンシーに関する研究

●ストラッドを省略した鋼アーチ橋の耐荷性能に関する研究

●遠赤外線サーモグラフィによる橋梁の非破壊検査手法に関する研究

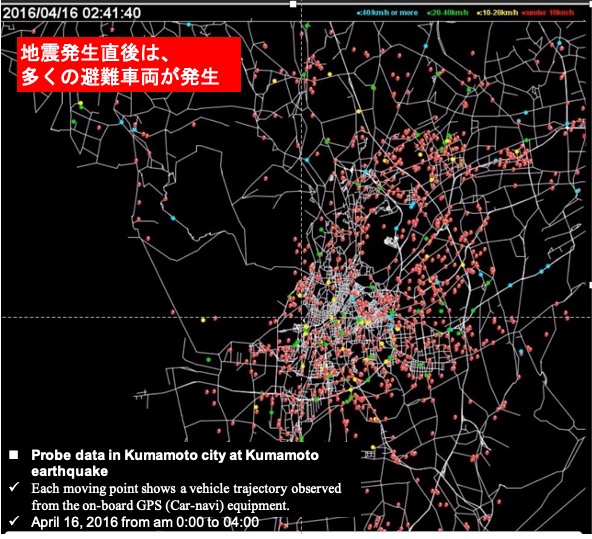

交通流解析学研究室

准教授:川崎 洋輔

多様なセンシングデータの融合解析により、新たな知見を得る研究

最近は、日々、膨大な量のデータが蓄積される時代となっています。データを上手く活用するためには、交通、気象、地理情報、SNS、維持管理記録などの多様なデータの融合解析により、新たな知見を得ることが重要です。本研究室では、交通流理論とデータサイエンスの知識に基づき、ネットワーク交通流の状態推定や災害時のモビリティ支援および交通施設の維持管理の最適化に関する研究を行っています。

最近は、日々、膨大な量のデータが蓄積される時代となっています。データを上手く活用するためには、交通、気象、地理情報、SNS、維持管理記録などの多様なデータの融合解析により、新たな知見を得ることが重要です。本研究室では、交通流理論とデータサイエンスの知識に基づき、ネットワーク交通流の状態推定や災害時のモビリティ支援および交通施設の維持管理の最適化に関する研究を行っています。

【主な研究テーマ】

●データ同化による2次元ネットワークの交通モニタリング

●交通流理論と機械学習による非日常の発見とアラート発信

●交通施設の維持管理の最適化

コンクリート工学研究室

教授:子田 康弘

ものづくりはひとづくり~他者と協働し行動する技術者の育成を目指す~

橋、トンネル、上下水道など現代社会の基盤を支えるコンクリートの老朽化が社会問題となりつつあります。当研究室では、コンクリートの耐荷性や耐久性を調べる実験研究を行い、長持ちする構造やコンクリートの配合などを考えています。近年、力を入れているのは、高速道路など道路橋における車の荷重を支えるコンクリート製の床「RC床版」が材料劣化を受けながら疲労で破壊するメカニズムを探る研究です。学生が卒業研究を通して収集した実験データは、福島県内のみならず東北地方の長持ちする道路橋の建設のために役立てられています。学生の主な研究は、リアルな実験でデータを得る方法です。また安全意識は技術者にとって大切ですので、このような意識を高めるように努めています。

橋、トンネル、上下水道など現代社会の基盤を支えるコンクリートの老朽化が社会問題となりつつあります。当研究室では、コンクリートの耐荷性や耐久性を調べる実験研究を行い、長持ちする構造やコンクリートの配合などを考えています。近年、力を入れているのは、高速道路など道路橋における車の荷重を支えるコンクリート製の床「RC床版」が材料劣化を受けながら疲労で破壊するメカニズムを探る研究です。学生が卒業研究を通して収集した実験データは、福島県内のみならず東北地方の長持ちする道路橋の建設のために役立てられています。学生の主な研究は、リアルな実験でデータを得る方法です。また安全意識は技術者にとって大切ですので、このような意識を高めるように努めています。

【主な研究テーマ】

●長持ちする道路橋RC床版を目指した新しい床版断面に関する研究

●火害を受けた道路橋RC床版の耐疲労性評価と補修補強方法に関する研究

●RC床版コンクリートに必要なフレッシュ性状とその定量化に関する研究

●AIを用いたコンクリートの材料劣化の評価システムに関する研究

●施工の良否とコンクリート構造物の各種性能の定量評価に関する研究

●実構造物におけるコンクリートの養生が耐久性に及ぼす影響に関する研究

【主な設備】

|

環境温度制御式 |

地盤防災工学研究室

教授:仙頭 紀明

地盤災害の軽減をめざして

地盤工学は、道路・鉄道・河川堤防などの社会基盤を建設するために必要不可欠な学問分野です。また、地震や集中豪雨による地盤災害を軽減するための研究や、土壌汚染のような環境問題も含んでいます。 地盤は多種多様な自然材料からなり、また地盤ができる過程で様々な作用を受けているため、 その力学的性質は複雑であり砂地盤の液状化をはじめとして未解明な現象が多く存在します。 地盤工学研究室では、近年災害が多発する山間部の斜面や都市に広がる軟弱地盤を対象とし、 斜面崩壊や砂地盤の液状化などに関する研究に特に力を入れています。卒業研究の4年生や大学院生そして教員が一体になって、 現地調査や室内実験そして数値解析により地盤災害の軽減に向けた研究を行っています。

地盤工学は、道路・鉄道・河川堤防などの社会基盤を建設するために必要不可欠な学問分野です。また、地震や集中豪雨による地盤災害を軽減するための研究や、土壌汚染のような環境問題も含んでいます。 地盤は多種多様な自然材料からなり、また地盤ができる過程で様々な作用を受けているため、 その力学的性質は複雑であり砂地盤の液状化をはじめとして未解明な現象が多く存在します。 地盤工学研究室では、近年災害が多発する山間部の斜面や都市に広がる軟弱地盤を対象とし、 斜面崩壊や砂地盤の液状化などに関する研究に特に力を入れています。卒業研究の4年生や大学院生そして教員が一体になって、 現地調査や室内実験そして数値解析により地盤災害の軽減に向けた研究を行っています。

【主な研究テーマ】

●液状化による地盤沈下と側方流動に関する研究

●液状化対策に関する研究

●盛土の地震時の安定性に関する研究

●模型振動実験による地中構造物の耐震性評価に関する研究

●軟弱地盤の地盤沈下に関する研究

●ふとんかごを用いた地盤補強に関する研究

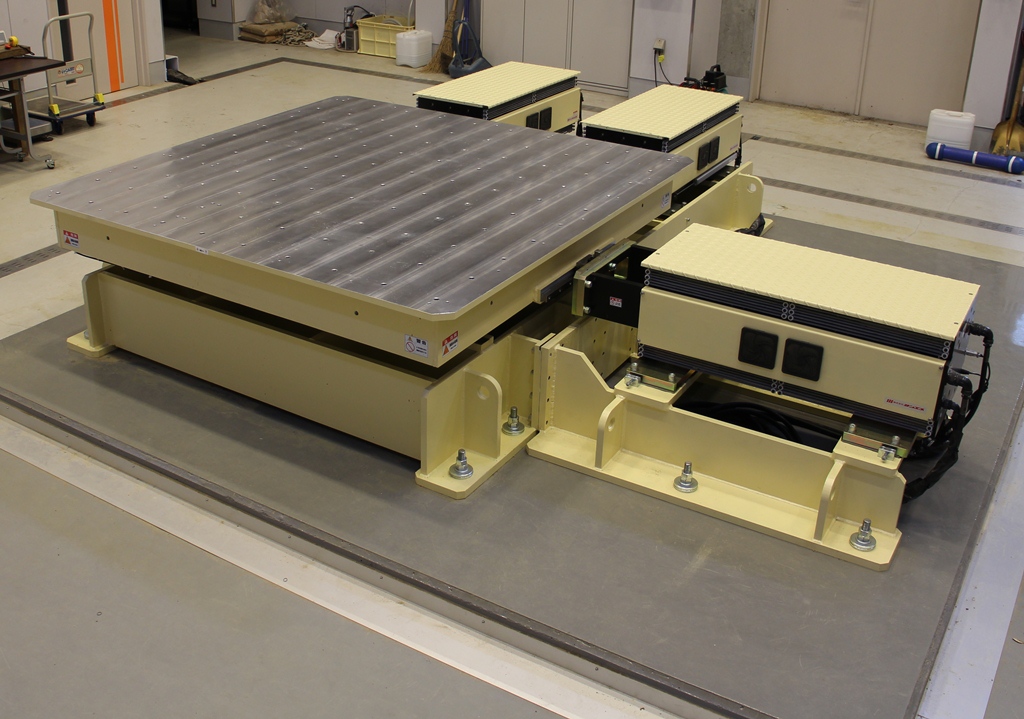

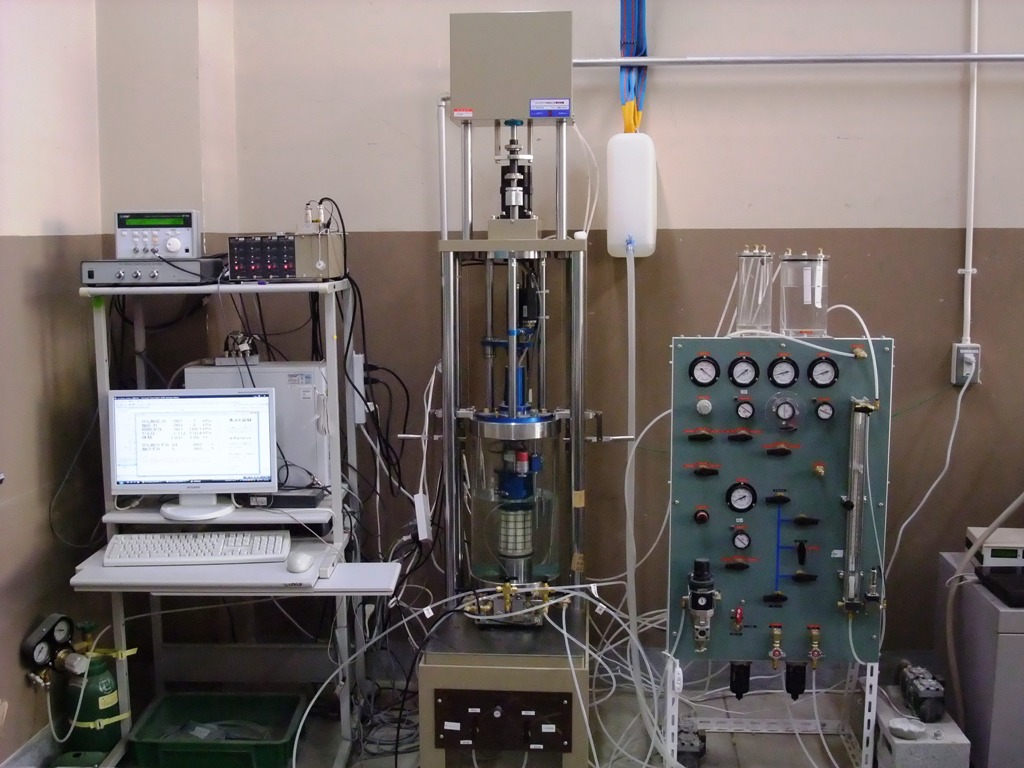

【主な設備】

|

地震防災シミュレーション装置群 |

繰返し一面せん断試験機 |

中空ねじり試験機 |

土木史・景観工学研究室

教授:知野 泰明

柔軟な思考で土木工学の未来を展望する

過去に造られた橋・トンネル・ダム・堤防・水門・道路・鉄道などの土木構造物の歴史を探求し、文化的価値を見出して土木技術と古人の精神を継承していくとともに、魅力ある街づくりのための景観について研究しています。現地調査は主に東北地方で、各地での写真や情報をデータベース化しています。 一方、近代以前の自然材料を駆使した貴重な土木技術を見直し、「自然と融合した人間生活」という今日的な課題を解決する糸口を探り、 国や地域に役立つ、これからの土木工学を展望します。

過去に造られた橋・トンネル・ダム・堤防・水門・道路・鉄道などの土木構造物の歴史を探求し、文化的価値を見出して土木技術と古人の精神を継承していくとともに、魅力ある街づくりのための景観について研究しています。現地調査は主に東北地方で、各地での写真や情報をデータベース化しています。 一方、近代以前の自然材料を駆使した貴重な土木技術を見直し、「自然と融合した人間生活」という今日的な課題を解決する糸口を探り、 国や地域に役立つ、これからの土木工学を展望します。

【主な研究テーマ】

●日本の土木史に関する総合的研究

●治水技術史の体系化に関する研究

●近代土木遺産の調査・研究

●中国古代の土木思想に関する研究

●景観の変遷に関する研究

●欧米における河川技術史に関する研究

水環境システム研究室

准教授:手塚 公裕

子供も大人も親しめる清らかな水環境を目指す

水質汚濁や富栄養化の原因を解明し対策を検討するためには、水に関わる土砂や栄養塩類等の物質輸送を流域一貫とした視点でとらえ、物質間の工学的な関係を見出すことが重要です。当研究室では、主に白河市南湖や三春ダム貯水池を対象に、現地調査と室内実験を組み合わせた研究を行い、子供も大人も親しめる清らかな水環境を目指しています。 また、計画作成、調査・実験の統括、データ解析、論文作成、発表といった一連の研究活動を学生1人1人が行います。このような経験を通じて、技術者として必要な考え方や様々な技術を身につけた将来の社会を担う人材を育成したいと考えています。

【主な研究テーマ】

●水質汚濁、富栄養化の機構解明と対策立案

●ため池における水生植物の多様性の保全

●伝統的水質浄化法「池干し」の効果評価と適切な管理手法の開発

●河川、湖沼等における放射性物質の動態把握

環境生態工学研究室

教授:中野 和典

自然の恵みを活用するグリーンインフラの開発

自然の作用は持続的です。そのような自然の機能を活用したグリーンインフラの導入が、サステナブルな低炭素社会の実現に不可欠ではないでしょうか。例えば、 現在の下水処理場の活性汚泥法は、小面積かつ短時間で汚水処理が行える高度なインフラですが、その運用はエネルギーに依存しています。一方、必要面積や時間効率では劣るものの、エネルギーに依存せずに同等の汚水処理が行える人工湿地が開発されています。植栽を活用する人工湿地は、汚水処理だけでなく微気候の調整、大気の清浄化、生物生息地の提供、景観の構成、癒しの効果等の様々な自然の恵みをも与えてくれます。このように様々な機能(自然の恵み)が同時に賄われることがグリーンインフラの特性であり、エネルギーに依存せずに持続することを考慮すると、その費用便益は計り知れないものとなります。適材適所の観点で、従来のインフラとグリーンインフラを適切に組み合わせることが、サステナブル社会構築の近道であり、人工湿地をはじめとしたグリーンインフラ技術の開発が、本研究室の目指す道です。

自然の作用は持続的です。そのような自然の機能を活用したグリーンインフラの導入が、サステナブルな低炭素社会の実現に不可欠ではないでしょうか。例えば、 現在の下水処理場の活性汚泥法は、小面積かつ短時間で汚水処理が行える高度なインフラですが、その運用はエネルギーに依存しています。一方、必要面積や時間効率では劣るものの、エネルギーに依存せずに同等の汚水処理が行える人工湿地が開発されています。植栽を活用する人工湿地は、汚水処理だけでなく微気候の調整、大気の清浄化、生物生息地の提供、景観の構成、癒しの効果等の様々な自然の恵みをも与えてくれます。このように様々な機能(自然の恵み)が同時に賄われることがグリーンインフラの特性であり、エネルギーに依存せずに持続することを考慮すると、その費用便益は計り知れないものとなります。適材適所の観点で、従来のインフラとグリーンインフラを適切に組み合わせることが、サステナブル社会構築の近道であり、人工湿地をはじめとしたグリーンインフラ技術の開発が、本研究室の目指す道です。

【主な研究テーマ】

●グリーンインフラ技術の開発

●緑化の多機能化に関する研究

●コンパクト人工湿地に関する研究

●人工湿地-生物燃料電池の開発

【主な設備】

|

道路工学研究室

准教授:前島 拓

舗装を学び、道を拓く-社会を支えるエンジニアの実践教育-

当研究室では、「アスファルト舗装」や「コンクリート舗装」、「道路橋床版」など、交通荷重を直接受ける道路構造物を主な研究対象としています。こうした舗装分野を専門的に扱う研究室は全国的にも珍しく、高度な専門性を有しています。本研究室では、舗装や道路に関する研究活動を通じて、「自ら考え、行動する力」や「人としての粘り強さ」を養う教育を重視しています。知識の習得にとどまらず、実験・解析・現場での経験を積み重ねることで、社会に貢献できる技術者・研究者の育成を目指しています。

【主な研究テーマ】

●アスファルト舗装の新たな点検・診断技術の開発

●コンクリート舗装の高耐久化に関する研究

●道路橋コンクリート床版の長寿命化に関する研究

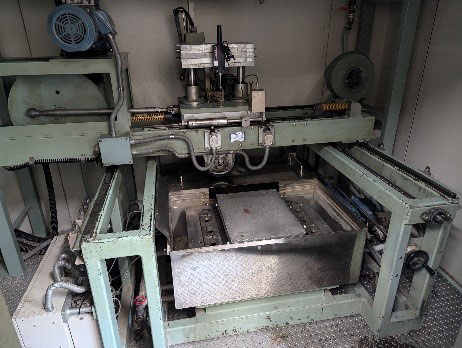

【主な設備】

|

輪荷重走行試験 |

水浸ホイールトラッキング試験装置 |