「建築学」の学びを極め、

大学で教授をしている

建築のセカイについて、

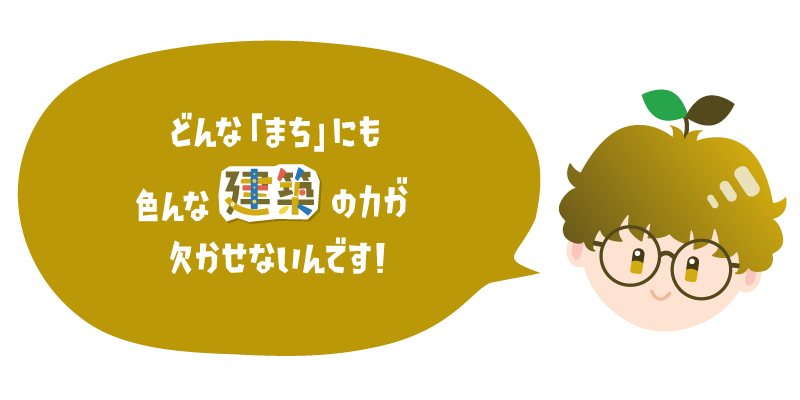

キョージュの元で勉強に励む大学生

頭の芽から花を咲かせることが目標

建築のセカイに興味があり、

日々身の周りにある建築について

探究する、好奇心旺盛な高校生