歴史ある文化を手がかりに復興・地域づくりに取り組む活動が高い評価

この度、建築学科 浦部智義教授と建築計画研究室の学生が携わった能楽空間の企画・計画・設計とその運営、『復興と復活の能舞台―福島県葛尾村―』が、2025年 グッドデザイン賞を受賞しました。この取り組みは、村の歴史的資源ともいえる約 160 年前の能楽空間を復活させることで、村の歴史を⾒える化しつつ復興に取り組む村⺠の誇りやアイデンティティを呼び起こし、さらには、文化を通じた新たな交流を生み出すことで、地域の創生と活性化を図ったものです。2019 年に葛尾村の村⺠を中⼼とした実⾏委員会が立ち上がり、同年に江戸時代以来となる『能・狂言』が葛尾大尽屋敷跡公園で実施され、2021 年に 2 回⽬、そして 2023 年には村制 100 周年記念イベントとして 3 回⽬の公演が実施されるなど、継続(持続可能な)的な取り組みになっています。日本大学工学部は予てより葛尾村と包括連携協定を結んでいたことから、葛尾村の復興に様々な形で寄与してきました。この度受賞対象となった『能・狂言』のための能舞台は,『大学等の「復興知」を活用した人材育成基盤構築事業(福島イノベーション・コースト構想促進事業)』の一活動として、能楽のための舞台ー客席空間の計画・設計・設置及び小道具の制作、また運営において、浦部教授と建築計画研究室の学生が大いに活躍した成果です。

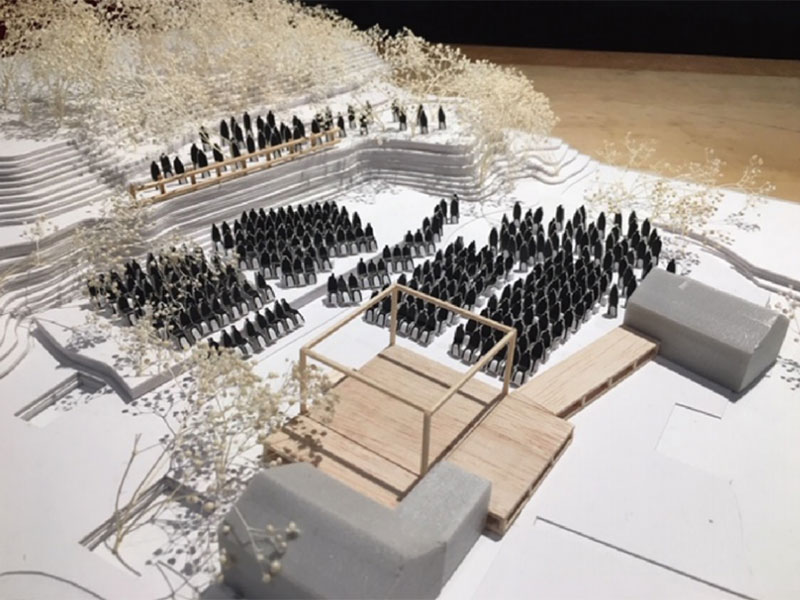

ランドスケープ・舞台-客席空間・舞台設置案の提案模型(2019)

舞台の設置をしている学生達の様子(2023)

ポータブルな舞台建築により季節や状況に応じ屋外・屋内共に質の高い能楽空間を具現化できる自由度の高さがあり、各回とも、上演時の場所やその特性などについて丁寧に調査した上で、能楽の演出性や合理性なども鑑みた、質の高い能楽空間を創出しています。また、初回の2019年には公演に先だち、出演者による「能楽ワークショップ」を開催するなど、舞台以外でもイベントを通して村内外の交流の輪を広げる機会を創出する、“ことづくり”にも一役買いました。

こうした地域の課題解決に向けた取り組みとして、グッドデザイン賞では下記のとおり高い評価をいただきました。

評価コメント

東日本震災から14年が経ちつつ、複雑な状況背景から復興の道筋がまだまだ模索されるなかで、村⺠自らが主体となり、歴史文化を通じて誇りやアイデンティティを呼び起こし、新たな交流を生み出そうとする重要な取り組みである。160年前の能狂言公演を復活させることは、先人の営みに思いを馳せながら地域の記憶を未来へとつなぐ象徴的な試みであり、村の再生に大きな意味をもたらしている。さらに、関連する催しを通じて交流の機会を広げ、産学官⺠が協働しながら継続的に取り組みを重ねている点にも深い敬意を表する。

受賞に際し、浦部教授は感謝の言葉を綴るとともに、これまでの葛尾村での取り組みについて振り返りました。

地域をフィールドにした産学官民連携による、復興に資する実践的な「課題解決型学習」を通して、社会で幅広く活躍できる人材を育成する

浦部智義教授(後列中央)髙木義典研究員(写真後列左)/「葛桶(かづらおけ)」と演者の方と舞台上で)

これまで、『産学官⺠の連携による「ロハスコミュニティ」の構築と実装』のプログラムを具現化する大きな取り組みの一つとして、葛尾村では、私たちが計画・設計に携わった、復興交流館「あぜりあ」を中⼼とする交流拠点づくりの継続やその利活用による地域内外の交流促進による「交流の場づくり」を進めてきました。地域の中でイノベーションを生み出す高度な人材の長期的な教育・育成の基盤を構築することを⽬的とする事業でもあり、今回の受賞には、その実績も背景にあったと思います。2019年の実施時には、研究室の学生が仮設の能舞台の計画・設計や設置から、呈茶、アート制作などの運営面にも携わり、村⺠の方々と協力しながらイベントを盛り上げてくれました。2021年の際も、学生が仮設の能舞台の計画・設計・設置及び小道具の制作、また運営サポートなどで貢献しました。さらに高木義典研究員(浦部研究室)が中⼼となって、学生達と本番で使用する小道具である「葛桶(かづらおけ)」も制作しました。

2023年は村制100周年記念イベントとして、天候に左右されない様に、屋内への能舞台の計画・設計並びに設置を行いました。また、能の演⽬「⽻⾐」の中で天⼥が⾐を松の木に掛けるための「松の立木台」と呼ばれる大変重要な小道具の制作を⽵の加工経験のある機械工学科の杉浦隆次教授とサステナブルマテリアルデザイン研究室にお願いしました。研究室の学生にとっては初めての試みでしたので試⾏錯誤はあったと思いますが、完成した「松の立木台」は能楽師の方にも大変好評で、舞台演出に華を添える形となりました。

両研究室の学生達は“ものづくり”だけでなく、“ことづくり”を通して、復興や地域活性化に貢献することができ、貴重な経験になったのではないでしょうか。

舞台設置会場にて、村・イベント関係者、能楽師に能楽空間を起案して打合せする様子(右:浦部)

この場をお借りしまして、葛尾村の村⺠の皆様と、本受賞内容の実施にご協力賜りました学内外の関係者の皆様に深く感謝申し上げます。