建築学科令和6年度 卒業設計作品展 開催

それぞれの学生生活の集大成

46点の中から最優秀作品「桜建賞」が選ばれる

建築学科では、2月5日(水)・6日(木)・7日(金)の3日間に渡って令和6年度卒業設計作品展を開催しました。本学部70号館の7011~7013教室を会場に46作品が展示され、大勢の学生や教職員が訪れました。最終日となる7日には、出展作品の中から学内審査で選出された12名の学生によるプレゼンテーションが行われ、設計コンセプトや構造説明、作品への想いが発表されました。その後行われた審査は、昨年に続いて公開形式で行われ、最優秀賞「桜建賞」とともに、今年から新たに卒業設計優秀賞2作品が選定されました。

学生それぞれの感性で建築の未来を探る、4年間の学修成果

イーハトーブ2025

-まちなかのさいわい-

菅原 海美 (県立花巻北高等学校(岩手県)出身)

建築計画研究室:指導教員/浦部智義教授

花巻市街地にある川沿いの遊歩道沿いに、地元の偉人である宮沢賢治の想いを知れる、素材や構成が異なる空間を点在させた。質疑で「現存する宮沢賢治記念館との相違点」が話題となったが、日常の生活を営みながら、それを感じられる建築群であることが特徴。周辺環境との調和を意識した設計にも多くの審査員が共感していました。

カタルシス峡谷

-『デミアン』から紐解く詩的空間の解放-

小日向 環

建築歴史意匠研究室:指導教員/速水清孝教授

ヘルマン・ヘッセの作品『デミアン』をモチーフに自己の精神の再生をテーマにしたもの。審査員からは「二重らせん構造の実現性の裏付けは?」「模型の立坑全面に貼られた銀紙の意味は?」などの質問の一方で、「アンビルド建築としての最高峰」との評価も。見事、第1回卒業設計優秀賞を受賞しました。

繋がりの湯道

-温故知新-

日下部 杏(県立福島工業高等学校(福島県)出身)

都市計画研究室:指導教員/廣田篤彦教授

飯坂温泉の温泉水・熱を活用しながら元旅館街の既存建築を利用した賑わい再生構想の設計案。審査員からは「観光客だけでなく、地元に地域資産を還元するコンセプトが好感」と評価を受けました。温泉熱を活用した植物栽培・加工スペースの建築構造に関する質問も挙がりました。

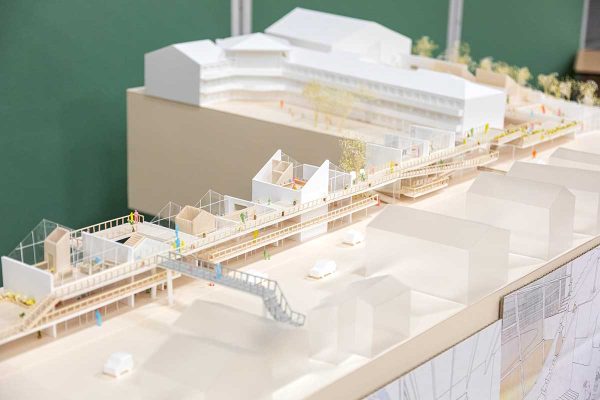

「暮らしを重ね織り、

-ニュータウンの再編-

中島 大翔(盛岡市立高等学校(岩手県)出身)

建築・地域計画研究室:指導教員/宮﨑渉専任講師

この作品は、ニュータウンの地域コミュニティを、集合住宅によって段階的に集約し再生を図るもの。審査員からは「プライベート空間の確保、駐車場の有無など、実生活への配慮の裏付けが必要」などの意見があった一方で、「昨今の変化する家族単位に対応するスケール感に好感がもてた」といった評価もありました。

NURBS曲線を用いたシェル構造曲面形状屋根の設計及び解析

-くらしと地域に根ざした避難のかたち-

酒井 美咲(私立尚志高等学校(福島県)出身)

コンピュテーション応用力学研究室:

指導教員/Buntara S. Gan 教授 ・市岡綾子 専任講師

北塩原村・裏磐梯周辺を敷地として、火山噴火に備えたメインシェルターとバス停を、構造計算に基づくシェル構造の曲面形状でデザインした。審査員からは、メインシェルター屋根の凹凸形状に関するデザインの根拠などについての質問があり、「地域ニーズと構造が合致している点が素晴らしい」、「計算式に当てはめることで容易に形状の可変が可能な点に好感が持てる」といった高い評価を受け、見事、卒業設計優秀賞を受賞しました。

花の持つ形

-まちの生と死を結ぶ線-

葛原 智気(県立弘前工業高等学校(青森県)出身)

都市計画研究室:指導教員/廣田篤彦教授

青森県黒石市の市役所施設を中心に、風や水による自然エネルギーの繋がりを考慮に入れた地域コミュニティの再生案。審査員からは「アンビルドな設計をリアルな都市に落とし込むための整合性をどのように考えているのか?」などの質問が挙がり、「科学技術の観点から逸脱した新しい視点で、たいへん勉強になった」との評価もありました。

風化と蘇生

-廃墟的要素を活用した新たな都市空間の形成-

大竹 優(県立前橋工業高等学校(群馬県)出身)

都市計画研究室:指導教員/髙橋岳志助教・廣田篤彦教授

炭鉱で発展したいわき市内郷地区を舞台に、炭鉱事故で亡くなった人々を慰霊する盆踊りの象徴である回転櫓を中心とした広場、炭鉱で栄えた街に内在する廃墟性を顕在化する建築、炭鉱夫の儀式を祈りの場として再解釈した提案。タイトルに掲げた「廃墟的要素」と提案された建築との関係性や、その設計手法について活発な議論が交わされました。

記憶の紡ぎ手

-蔵と共に歩む再生の場-

ヌアムツ・エカテリーナ

建築・地域計画研究室:指導教員/宮﨑渉専任講師

会津若松市街に点在する歴史的建築物である「土蔵」の保存と活用に焦点を当てた設計案。「ランドマーク的に土蔵自体を新しい建造物の上に配置する視点が面白い」や「日本建築には少ない曲線ファサードの可能性を再発見できた」などの評価を受けました。また、自然災害への配慮に関する質問も挙がり,会場は大いに盛り上がりをみせていました。

アーバンダンス

-表現の「場」と「路」の設計-

阿見 由莉奈(私立宇都宮短期大学附属高等学校(栃木県)出身)

建築計画研究室:指導教員/浦部智義教授

宇都宮の中心市街地に鎮守する二荒山神社前の旧商業ビルとその周辺に、参道や大通りや路地とシンクロさせ多世代が自己表現できる空間をつくり、街に新たな賑わいを創出することを期待した提案。「コンセプトは共感だが、外皮の透明度が高いからこそ、内部で空間を仕切ればより面白いか?」など設計方法論的な質疑で盛り上がりました。

光を漉く

-和紙の可能性-

三瓶 夏蓮(県立郡山北工業高等学校(福島県)出身)

建築計画研究室:指導教員/浦部智義教授

郡山市の海老根地区の特産品の和紙を手がかりに、その製造過程や和紙の素材を活かした空間を持つ建築群によって地域の活性化の可能性を探った提案。和紙を建材として利用した点や、棚田の傾斜を活かした建築デザインが評価されました。一方で、和紙による空間の魅力の表現については、今後の展開に期待が高まる意見がありました。

四辻を彩る

-レタス畑の風景・人々をつなぐ建築群-

塚田 響(県立岩村田高等学校(長野県)出身)

建築計画研究室:指導教員/浦部智義教授

レタス生産日本一の長野県川上村を題材に、景観や生活様式を建築に取り入れ地域の活性を狙った設計案。設計した建築群とレタス畑からなる魅力的であろうランドスケープの表現や、収穫から出荷までのロジスティクスといった地域産業との相関性にまで広範囲な質疑がありました。建築で地域生活を向上させようとした設計姿勢が評価されました。

桜建賞

桜還の地 -過去から未来へ関わり続ける「生き続ける故郷」の創造-

荒木 水緒 さん

(私立岩瀬日本大学高等学校(茨城県)出身)

都市計画研究室:指導教員/髙橋岳志助教・廣田篤彦教授

自身の出身地である茨城県桜川市・富谷山をモチーフに、地域と自身の故郷の再生を目指した。採石によって削られた山の地形に対し、頂上にはシンボルとなる山桜を植樹した自然葬墓地を併設する火葬場を、また中腹の高校の林間教場跡地には傾斜を活かした開放的な教育施設を、麓の集落には帰郷者が故郷と再びつながるための交流拠点を計画した、故郷との関係を多角的に紡ぎ直す提案となっています。

審査では、「施設ごとに用途は異なるが、さまざまな角度から故郷を照らし出しつつ、一貫したテーマが流れている」「原風景を戻すのではなく、受け入れる姿勢に関心を持った」「人間の生から死に至る営みや心情をポエティックに表現しつつ、コンセプトを緻密に具現化している」と高く評価され、最高賞である「桜建賞」を受賞しました。受賞者の荒木水緒さんに、作品に込めた想いと受賞の感想をうかがいました。

新たな故郷をテーマに

自分と向き合いながら

人に伝わる作品を目指す

子どもの頃から故郷に対してあまり意識が向いていなかった私にとって、理想の故郷とはどういう場所なのだろうという自分自身への問いが、この作品の出発点です。

心地よく納得して骨を埋められる場所がいいと考え、当初は霊園の計画から始めました。富谷山は山桜で知られ、私はその桜が咲く日に生まれたことから、桜の苗木とともに魂が眠り、木々が成長していく場所であればと考えました。ただ、それだけでは個人的な理想郷にとどまってしまうため、教育施設や交流拠点など、地域から浮かび上がってきた要素を読み取り、建築としての具現化を目指したのが本作品です。

頂上付近に配置した火葬場は、故郷へ帰るきっかけを与えてくれる場として位置づけています。次第に淡くなる採光や、長い回廊によって、現世との境界を表現しました。稜線の傾斜に沿って設けた中腹の教育施設には、子ども向けの図書スペースなどを設けており、そこから見下ろす集落の風景や本の世界が、今の子どもたちにとっての故郷の原体験となってほしいと考えました。また、麓の集落に配置した宿泊機能付きの交流拠点とともに、各施設は山道によってつながっています。原風景を取り戻すのではなく、今ある風景に寄り添いながら、自分にとっての居場所や帰りたい場所を新たに創り出すことに重点を置いています。

今回の設計は、今の自分と向き合う作業でもあり、今は最後までやりきったという実感があります。多くの方に見てもらえたこともうれしいですし、「いいね」と思ってくださった方がいたこともとてもうれしく思います。地域性も意識しながら、新たな風景の創出を目指して進めてきましたが、共感してもらえるかどうかについては、常に不安がありました。それでも、かたちが見えてくるにつれて、各施設がどのようにつながるか、自分自身の中でも解像度が上がり、人に伝えられるようになってきた実感があります。自分の考えを越えて共感してくれる人が現れ、私の考えが誰かに届いたと感じられたことがとても嬉しかったです。

卒業後は、建築写真を専門とするスタジオで働く予定です。カメラマンとしても、作品が成立する背景には「人」や「環境」があることを忘れずに、誰かに伝わる喜びを創造していきたいと思っています。

桜建賞

日本大学建築系4学部5学科の卒業生による同窓会組織である『桜門建築会』より,優れた卒業論文および卒業設計に対し授与される。建築系各学科における優秀卒業論文4編と最優秀卒業設計作品1点に贈られる賞。

卒業設計優秀賞

2024年度から卒業設計については、桜建賞に次ぐ2作品に与えられる卒業設計優秀賞が新設された。