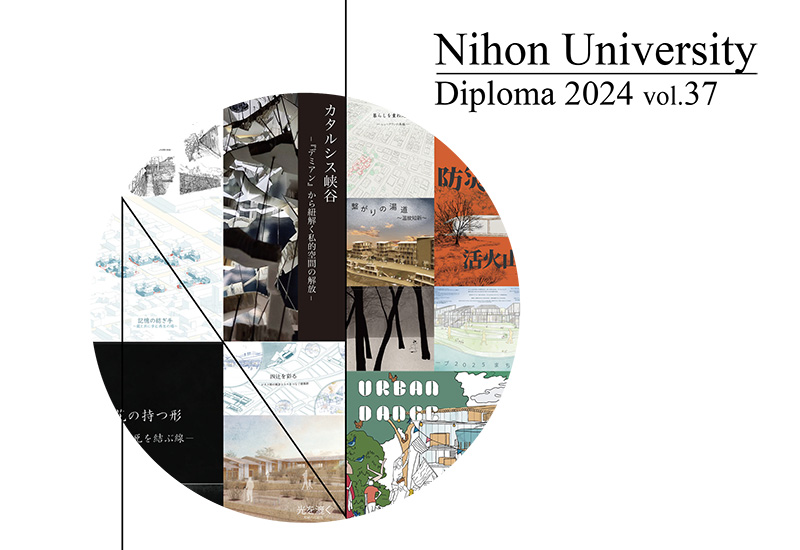

建築学科令和5年度 卒業設計展 開催

4年間の成果を結集した 37作品の中から

栄えある桜建賞が選ばれる

建築学科では、2月6日(火)・7日(水)・8日(木)の3日間に渡り令和5年度卒業設計展を開催しました。70号館1階講義室を会場に37作品が展示され、大勢の学生や教職員が訪れていました。最終日となる8日には、出展作品の中から学内審査で選出された12名の学生によるプレゼンテーションがあり、設計コンセプトや4年間の集大成にかけた思いを審査員たちの前で発表しました。

学生たちが柔軟な感性で 建築の可能性を探る、

4年間の研究成果

人が導く街

-小江戸イノベーション–

圓道 智基

ここ路

-際で交わる大小の足跡-

本間 しおり

港への憧憬

-海からの恵みをまちの力に-

髙橋 亜美

水と住まう町

-霞堤集落における洪水共生の提案-

大場 涼史

うるかしの生業

-集落に生まれた新たな風景-

宗像 一樹

移ろい

-会合する住まい方-

五箇 亮甫

積層する街

-都市と郊外をつなぐ建築群-

松木 景虎

文化の余韻

-場に相応しい再開発-

新谷 真正

水と歩む路

-融合による文化の再興-

松田 啓稔

たなびく学び 繋ぐ線

-沿線開発の再構築-

佐藤 哲哉

明日も、このまちと歩む

-組み替わる都-

小柳 陽菜子

眠る資産、再び芽吹く

-辺縁を使い切る-

田端 萌美

桜建賞

ここ路 -際で交わる大小の足跡-

本間 しおり さん

建築計画研究室:指導教員/浦部智義教授

この作品は、多様化する社会において地域と学校との新しい関係性や学校が抱える課題に着目し、設計および建築での問題解決を目指しています。 学校の前身は「寺子屋」と呼ばれる誰もが集える開かれた場所でしたが、現代では正門やフェンスで境界のある閉じられた場所となっています。それらの垣根を取り払うことで、地域から学校そして学校から地域の様子を見ることができるような開かれた設計を提案しています。

講評では「学舎での記憶や自分の体験を生かした設計になっている」「実際に足を運び改善点を明確にしていたことが評価できる」「すぐにでも現実化できるのではと思わせる、完成度が高いものになっている」など、実際に学校に足を運び課題を聞いた熱意や地域の人々が学校を中心に生活するような設計が高く評価されました。

今回、最高賞である「桜建賞」を受賞した本間しおりさんに喜びの声と作品への思いをうかがいました。

4年間の学びを糧に、

多様化する時代に合った 設計に取り組む

近年、教育現場では不登校児童の増加、地域内でのつながりの希薄化が課題となっています。この設計では、学校内や地域内での人同士のつながり、そして学校と地域の新しい関係の構築を目指しました。 モデルの郡山市立行健小学校(こうけんしょうがっこう)でも不登校児童や学童を利用している児童の増加、児童数の減少で生じた余裕教室、地域との関係の希薄化など、さまざまな課題を抱えています。

設計のポイントとして、校舎の1/3を新築し通学路である歩道橋とつなげ、その先にフリースクールや図書室、学習室を設け、正門を通らずとも校舎に入れる導線としました。1階は誰でも利用できるガラス張りのカフェと学習塾が入ります、カフェからお客が校庭で遊ぶ子どもたちを見ることができ、子どもたちも誰かに見守られている安心感を得られる仕掛けとしました。

現在、国道に面し学校と地域を分断するフェンスが設置されていますが、あえて外すことで学校を中心とした生活や地域への解放などの達成を試みました。 学校に大勢の人々が集い、自分の居場所を見つける場所になってほしい。この設計ではそんな願いを込めました。

桜建賞の受賞にあたり、指導教員の浦部智義教授をはじめ、提案に耳を傾けていただいた母校の行健小学校の先生方、相談にのってくださった設計事務所の皆さん、諸先輩に感謝したいです。この作品は、私が放課後や休み時間に鬼ごっこをしたり、隣接する住宅にまで入り込んで隠れん坊をした体験や、通学路の歩道橋から見える校舎などを思い出しながら設計を進め、いま自分が思っていること、やりたいこと、できることを詰め込んで完成させました。 これから社会に出て、建築や設計の仕事に携わります。4年間で学んだことを糧にして、よりよい街づくりや子どもたちがのびのびと暮らせる環境づくりに取り組んでいけるように、自分自身もっと成長したいと思います。本当にありがとうございました。

桜建賞

日本大学工学部建築学科における卒業設計および卒業研究を対象に、特に優秀な作品・研究に対して授与されるもの。厳正な審査会を経て、数ある研究の中から、卒業設計は1作品、卒業研究は各専門分野を代表する4つの論文が選出される。