多岐にわたる学びの中から見つけた「コンクリート」に沼る

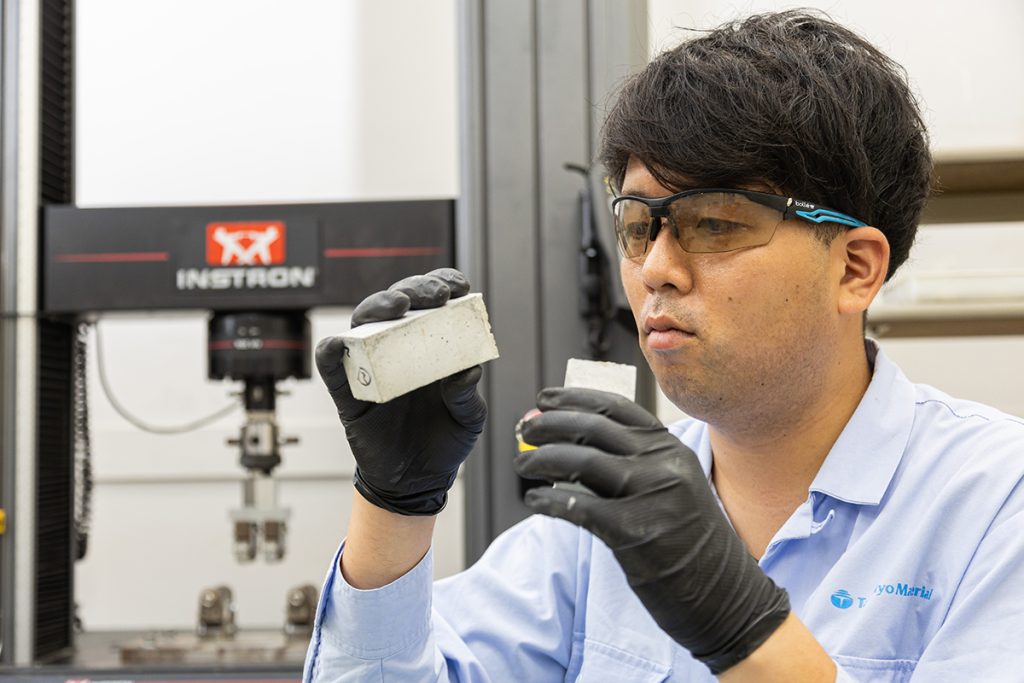

太平洋マテリアル株式会社 開発研究所 機能性材料グループ

岡田 明也さん

(福島県郡山市安積町出身/日本大学東北高等学校卒2016年学部卒、2018年修士修了)

コンクリート主任技士

※コンクリートの製造、施工、試験、検査及び管理など日常の技術的業務を実施する能力のある技術者に与えられる資格

主な受賞:日本建築学会大会若手優秀発表賞、日本コンクリート工学講演会年次論文奨励賞

高校2年生の冬、東日本大震災が福島県を襲いました。大学受験を1年後に控えた岡田さんは、将来の自分を見つめなおします。幼少から身近に建築の存在があることに気づき、2012年4月、日本大学工学部建築学科へ進学します。あっという間に4年間が過ぎ、研究の楽しさに魅了され大学院へ進学しました。気づけば、6年間も工学部に。大学院修了後、大手企業にて建設材料の開発に携わります。そんな岡田さんの今を取材しました。

設計よりも奥深いコンクリートとの出会い

高校は実家から近い日本大学東北高等学校の普通科でした。なんでも作ってしまう祖父や、一軒家を一人でリフォームする父の影響があり、建築やものづくりに興味を持っていたので迷うことなくお隣の日本大学工学部建築学科へ入学しました。

建築学科では、建物の図面を引いたり模型を作る授業があるので、将来の進路としてデスクワークが主となる設計職に就く選択肢もあります。でも私は体を動かすことが好きなので、実際に現場に立つ施工管理職(現場監督)の方が合っているなと考えていました。

そんな中でも、2年生の実験科目の「建築材料実験」はとても楽しかったですね。工場から届く生コンクリートを使って、受け入れ時の品質を調べたり、固まったコンクリートの強度を測定したり、柔らかいコンクリートがなぜ固まるのか、強い以外にも様々な性質を知ることが楽しくて仕方ありませんでした。この授業がなければ、コンクリートに興味を持つことも、大学院に進むことも、いまの会社に就職することもありませんでした。その時の興味を今でも持ち続けているので、まさに「コンクリート沼」にどハマりした感じですね。

オンリーワンの商材づくりで仕事のやりがいを見つける

いまは鉄筋コンクリートの構造物が経年劣化した時に補修する材料の研究開発をしています。建物を長持ちさせるためには、劣化した箇所を直す「補修材」が使われますが、環境により劣化の状況は異なります。例えば、海に近い鉄筋コンクリート構造物は飛散してくる海水中の塩分で、コンクリートの中の鉄筋が錆びる「塩害」により劣化が生じ、補修が必要になります。

その補修材も補修する構造物によって様々な種類があり、各メーカーでも材料の構成が異なります。お菓子や料理に例えると、同じ商品でも材料の分量が違うのと一緒で、その分量が秘密なのと一緒です。コンクリートはどれも同じように見えますが調合によって性能は大きく異なるので、トライ&エラーを繰り返しながら、お客様からのリクエストや社会のニーズに合った製品を日々研究・開発しています。

自分が開発した製品が使われている現場に行くと「いい仕事したな」って自画自賛することもありますよ(笑)。それだけやりがいがある仕事です。

ほんのわずかな好奇心が将来への糧となる

今の高校生は「探究活動」という授業が必修と伺いました。私の仕事(研究職)は「探究」の連続だと感じています。

私はコンクリートへの好奇心から材料分野への進路選択、現在の仕事に繋がりました。いまは建築への思いがぼんやりしていても、その時に出会った好奇心を追求していけば、自分に合った学びが必ず見つかると思います。日本大学工学部は地方の大学ですが、大学の周辺には学生が集うコミュニティがあり、友人と一緒に学んだり、遊んだりする環境が整っています。ぜひ、日本大学工学部建築学科で建築の奥深さを体験してください。

研究室での学びが最高の学び

1~4年生では必修科目を中心に単位を取得していきます。そのような側面では、授業サポートの充実さが印象的です。私がどハマリした、「建築材料実験」も必修科目ですが、主要な授業の多くは、大学院生が先生と一緒に講義や実験科目に参加してくれます。コンクリート打設のやり方、実験データの計算方法やまとめ方を教わります。レポートをチェックしてもらうティーチングアシスタント(TA)のサポートもあったので、大変助かりました。

何より私の母校での最大の学びは、『研究室での学び』でした。大学院生時代には、研究成果を取りまとめて、論文を発表する機会を多くいただきました。その際、指導教員の出村克宣先生、齋藤俊克先生からは、「研究内容はもちろん、書く文章に責任を持ち日本語・英語を正しく書きなさい、質疑応答時には全てに答えられるように準備をしなさい」と指導をいただきました。この指導のおかげで、いまでも試験計画書や報告書作成、論文執筆、学会発表ができています。

私は研究室に配属されてから人生が変わりました。この記事を読んでいただいた高校生の皆さんにも、ここ日本大学工学部建築学科でしか味わえない『研究の楽しさ』を是非体験して欲しいと思います。