名古屋 雄介さん(2023年度卒業)

青森県/弘前工業高等学校出身

就職先

積水ハウス株式会社

日本大学工学部、建築学科を選んだ理由は?

全国各地で活躍しているOBの方々が多くネームバリューもあるため、大手企業への就職率が非常に高いからです。高校時代、OBである建築科主任からの勧めもあったので、本学の建築学科を選びました。

特に興味を持った授業や分野は?なぜ興味を持ったの?

小さい頃から細かい作業が得意で、一から何かを作ることが好きだったので設計演習の授業に興味を持ちました。自分の好きな間取りで設計し、模型や3Dパース等といったカタチになって現れた時は感動しました。

どんな研究に取り組みましたか?

福島県内の福祉避難所における運営計画に関する研究です。災害時に開設される福祉避難所について、令和3年に起きた福島県沖地震の事例を調べてみると、まだまだ多くの課題があることが明らかとなりました。人的な面、コストの面、場所の確保など、福祉避難所として推奨されるガイドラインを守れていなかった避難所も多く、課題解決に向けた運営計画の重要性を感じつつ研究に取り組みました。

これまでの学びや研究を通して、成長したと感じるのはどんなことですか?

長期にわたって行う製図等の授業を通して、早く、正確に図面に書き起こす能力が身につきました。同時に粘り強く課題に取り組む忍耐力も養われていったと思います。また、卒業研究の際には、複数の事例を比較して資料を作成し、データを分析する能力も身についたと感じています。

内定先を志望した理由をお聞かせください。

建築、不動産、リフォーム、国際事業など社会のニーズに合った幅広い事業に取り組んでおり、将来性と常にチャレンジし続ける精神に惹かれました。住宅の購入は人生で一番大きい買い物であり、家族の人生に深く携わる仕事です。また、創業以来累積建築戸数が250万戸を超え、世界No.1である点、HED-Netと呼ばれる急性疾患の発症者を自動で感知通報する住宅等の最先端プロジェクト等で他社を牽引している点にも非常に魅力を感じました。

将来の目標は何ですか。また、学んだことをどのように活かしていきたいですか?

一級建築士になりたいです。高校時代から今まで学んできた建築について更に理解を深め、資格を取得することで自信をつけたい、そして同時に社会の信用も得たいです。 学んだ医療福祉と建築デザインを生かし、個に寄り添った提案をすることで豊かで幸せな暮らしに貢献していきたいです。大学で高めたチームワーク力を仕事で発揮したいと考えています。

大学・学科の魅力やメリット、高校生に勧めたい点を教えてください。

郡山市の中心部から離れており、落ち着いた環境で集中して学修できます。実験設備も充実していて、製図や実験等の授業の際、教室を広々と使うことができる点も非常に良いです。二級建築士の対策講座等もあり、建築士を数多く輩出しているという点も勧めたいです。

名古屋さんの

4年間の成長ストーリー

1年次

専門科目も理解できた

工業高校の建築科だったので、専門科目は理解できました。オンラインと対面のハイブリッド型授業のため、友人作りに少し苦労。

2年次

CADの授業が楽しい!

1年次よりも課題が増え、提出期限のスケジュール管理には気をつけました。CADの授業は楽しくモチベーションにつながりました。

3年次

予習・復習を徹底!

難しい専門科目は、予習・復習を徹底。就活が始まり、自己分析を通して自分への理解が深まり、社会人を意識するようになりました。

4年次

建築の知識が深まる

一級建築士試験の勉強を始めて、建築の知識が深まりました。また、卒業研究では専門的な知識と客観的な考え方が養われました。

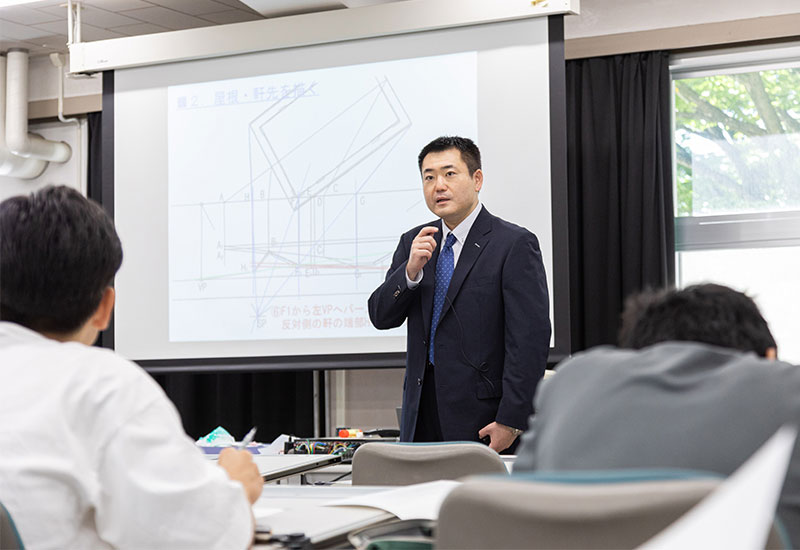

Pick up Laboratory

医療・福祉建築デザイン研究室

准教授:山田 義文

医療・福祉建築は、私たちの健康維持をサポートし、個性豊かな生活を継続するために、かけがえのない建築です。多様な人々が利用する際に不便さや困りごとが生じないデザインが求められます。当研究室では、医療施設のほか、高齢者や障がい者の住まいや施設などを訪れて、利用者や支援に携わる専門職の方々へのヒアリングや観察、アンケート、実測、図面による建築特性の分析などを通じて人と環境との間に潜在するバリアを客観的に分析します。北欧の医療・福祉建築など国内外の先進的なシステムの特徴にも着目し、国際比較も行います。こうした各プロセスを基盤として、これからのニーズに順応し、利用者にも支援者にもやさしい医療・福祉建築のデザインを建築学と社会福祉学の双方の知見から提案する研究を実践しています。