和紙の素材を活かした建築で地域活性化を目指した作品が高く評価される

この度、第56回毎日・DAS学生デザイン賞(毎日新聞社・総合デザイナー協会DAS主催)大学生の部「金の卵賞」の建築部門において、今春、建築学科を卒業した三瓶夏蓮さん(建築計画研究室/指導教員:浦部智義教授/郡山北工業高校出身)の作品『光を漉く -和紙の可能性-』が入選を果たしました。この作品は、三瓶さんが学部4年次の卒業設計で取り組んだもので、郡山市の海老根地区の伝統工芸品和紙を手掛かりに、その製造過程や和紙の素材を活かした空間を持つ建築群によって地域の活性化の可能性を提案した作品です。

現在、地元福島県にある建築設計事務所に勤務している三瓶さんに喜びの声とともに、作品への思いや将来への展望について、お話を聞きました。

―「金の卵賞」入選、おめでとうございます。感想をお聞かせください。

学内の審査会では、プレゼンテーションに臨める12作品には選ばれたものの、満足いく結果には至らず落ち込んでいました。でも、指導教員の浦部先生から、「三瓶さんらしく、建築や空間そのものを丁寧に設計した、スマートな良い作品だと思うので、違った場所で評価を受けてみたらどうでしょう」と勧められた幾つかの学外コンクールの一つである、毎日・DAS学生デザイン賞に応募しました。恐らく、他大学から素晴らしい作品が多く応募されている中で、一定の評価をしていただけて大変嬉しく、また、自信にもなりました。

―作品のタイトルは「光を漉く -和紙の可能性-」。和紙をテーマに選んだのはなぜですか。

卒業設計は、地元郡山をモチーフにした作品にしたかったので、郡山市についていろいろ調べてみたんです。過去の先輩方の作品もヒントに探っていくと、郡山の伝統工芸品として「和紙」があることを知りました。350年前の江戸時代から中田町海老根地区で受け継がれている手漉和紙ですが、今では職人の高齢化により、存続が難しくなっている状況にあります。それ以外にも、工房が和紙製作期間の冬季以外は使われていない、地域の人しか分からないような主要道路から奥まった場所にあることも要因になっています。そこで、主要道路から見える敷地を選定し、和紙製作活動を見える化し、工房を中心に地域全体を「和紙のまち」とした魅力的な空間をつくろうと考えました。和紙の魅力を伝え、伝統工芸を身近に感じてもらうことで、地域住民の愛着を育み、伝統工芸の継承につなげていければ、と思ったのです。

―具体的にどんな提案をされたのですか。

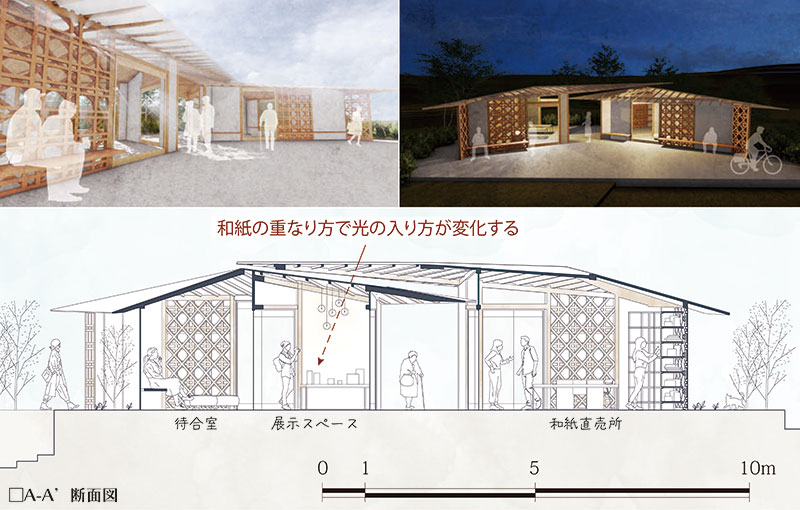

地域の人だけでなく、県外の人も呼び寄せるような施設を作りたいと思い、現在ある和紙工房は残したまま、3つの敷地を計画しました。Site1は新しい和紙工房と美術館、コウゾ畑をランドスケープとしてデザインし、Site2にはバス停と和紙直売所、Site3にはデイサービスとコウゾカフェを設計しました。

Site1の工房は和紙製作の工程に合わせて床のレベルを変えることにより、空間を変化させ、屋根の隙間から和紙入ガラスを通した柔らかい光が差し込むように設計しました。美術館は冬季以外の集客を目的とし、和紙の使われ方の展示・和紙の空間を体験することにより、和紙を購入するきっかけをつくります。室内の壁を和紙の壁紙にし、組子耐力壁と合わせて和紙入り合わせガラスを使用することで採光を確保。立体的かつ透明感のある間仕切りとして、和紙をまぶしたエキスパンドメタルも使用しました。コウゾ畑は、原料の畑としてだけでなくワークショップなどで苗植えや刈り取る体験ができる場所としても活用できます。

Site2は現在、標識柱のみの小さなバス停に待合室と和紙直売所を併設し、ワークショップなどでつくった作品を展示するスペースも設けました。配置的には分棟とすることで、バスから降りてすぐに間から和紙工房が見えるように設計しています。形状的には和傘をイメージした屋根を重ね、1部を透ける素材とすることで、場所によって光の入り方による空間の違いを楽しめるようにしました。また、夜には灯篭のように建物全体から光が溢れます。

Site3のデイサービスはワークショップ室と和紙の原料である楮(コウゾ)を食材にしたカフェと併設し、高齢者とその家族、カフェ利用者との新しいコミュニケーションが取れる場所です。形状的には切妻に1枚の紙を重ねたような曲線的な屋根とし、レクリエーションスペースとワークショップ室・カフェ側を透ける素材とすることで、広い軒下空間でも明るい空間となるように計画しました。

―作品のどんなところが評価されたと思われますか。

木造建築と絡ませて和紙を建材として利用したり、棚田によるレベル差を活かした空間構成や建築デザインを評価して頂いたのかなと。模型は和紙を使うことで、全体的に温かみを感じられる作品になったと思います。ただ、それらの具現化に比べて、和紙による他にない空間の魅力については、もう少し表現の工夫ができたかなとも思います。

―大学4年間を通して、工学部で学んで良かったと思うことはありますか。

建築学科の先生方には親身にご指導いただき、大変恵まれていたと思います。特に浦部先生には設計におけるエスキスや研究室活動など学修面だけでなく、就職に関してもいろいろ相談に乗ってくださり、とても感謝しております。また、第一線で活躍されている講師の先生方からは実践的な技術はもちろん、建築を使う人を思って設計することの大切さを学びました。それらは、今後仕事をしていくうえでも活かされると思います。

―就職先はいわき市にある建築設計事務所ですね。こちらの会社を志望された理由は?

設計の仕事を通して地元・福島県に貢献したいと考えていて、中でも建築設計事務所なら自分の考えを反映しやすく、新しいことにも挑戦できる環境があると思い、県内で探していたところ、浦部先生から建築デザインにも意欲的で多様な建築を設計している魅力ある事務所として、ご紹介頂きました。インターンシップに行ってみて、会社の雰囲気も良く、また研究室の先輩が在籍されていたこともあり温かく受け入れて下さったこと、そして、建築に対する考え方に感銘を受けたことが大きかったです。お客様がどんな生活をしたいのかをうかがい、土地の環境からイメージングしてそれに合った新しい機能や生活スタイルを提案するという設計手法は、人に寄り添う建築をつくりたい私の思いにとてもマッチしていました。

―現在はどんなお仕事をされているのですか。

今はパースづくりや3Dの図面を描いたり、基礎的なところをやらせていただいていますが、大学で学んだ知識が実際に役立つんだということを実感しています。パースには自分なりのアイデアを盛り込んだり見せ方を工夫したりして、自分らしさを少し表現できているかなと思います。

―将来の目標や夢はありますか。

直近の目標は一級建築士の資格を取ることです。大学2年の頃に二級建築士は取得していますが、将来は住宅だけでなく公共施設も手掛けていきたいので、そのための勉強もしています。これからもいろいろ知識を吸収して、地域に根差した親しみやすさのある建築をつくっていけるように頑張ります。そして、ゆくゆくは自分の住む家も設計したいですね。