世界に誇れる唯一無二の研究を通して社会の課題解決に挑む

この度、生命応用化学専攻博士後期課程3年の相内佑斗さん(環境化学工学研究室/指導教員:児玉大輔教授)が、独立行政法人日本学術振興会(JSPS)の令和7年度特別研究員(DC2)に採用されました。採用倍率が極めて高い工学系科学分野において、相内さんの研究『低粘性でCO2溶解性の高い深共融溶媒を決める因子の解明』は、CO2分離・回収技術の高度化に寄与する独創的なテーマとして高く評価されました。学術的意義だけでなく、地球温暖化対策としての社会的波及効果も大いに期待されています。

大学4年次から取り組んできた研究が集大成の時を迎えようとしている相内佑斗さん。博士後期課程修了後は、旭化成株式会社への就職も内定しています。

―特別研究員採用おめでとうございます。感想をお聞かせください。

博士後期課程に進む前、初めて応募したDC1の時は採用されず、評価も最低ランクのC判定でした。研究のオリジナリティが足りなかったと感じ、独自のアプローチ手法を模索し、翌年、DC2に挑戦しました。採用されはしなかったもののA判定で、方向性に手応えを得ました。そして今回、ラストチャンスでついに採用していただくことができ、心から嬉しく思います。国から支援を受けるということは、それに値する研究だと認められた証でもあり、心から嬉しく思っています。これで思う存分、研究に専念できます。

―独自のアプローチとは、どんな研究手法なのか教えていただけますか。

私は、深共融溶媒(Deep Eutectic Solvents:DES)という液体にCO2がどのように溶けるかを研究しています。特に、CO2溶解に関わってくる因子に興味があり、それを解明する手法として独自の密度相関式を構築しました。この式により、内部圧がCO2溶解度の挙動に深く関係していることがわかってきました。現在は、この内部圧に注目し、エントロピーやエンタルピーといった熱力学的要素との関係を解析しながら、DESのCO2溶解メカニズムの全体像を解明しようとしています。

―研究に目覚めたのはいつ頃からですか。

4年生のときに研究が面白くて実験にのめり込みました。当初から大学院進学を考えていましたが、最大の動機は研究が楽しかったからです。博士前期課程では、学術論文の執筆を目標に据えて日々研究に取り組みました。しかし、実験結果を高精度に表せる既存の式が無く、無いなら自分で作ろうと思い立ちました。それからというもの、寝ても覚めても計算式を考える日々が続き、夜中にアイデアが浮かんだら飛び起き、式を検証する日々を繰り返し、1年かけてようやく納得できる形に辿り着きました。この式の完成により、実験データを熱力学的に解析できるようになり、博士後期課程に進学後は、自分の描いた解析が少しずつ形になっていく実感を得ています。疑問や興味の本質が見えてくると、研究はどんどん面白くなりますね。

―なるほど、工学ならではの研究の面白さ、魅力があるんですね。

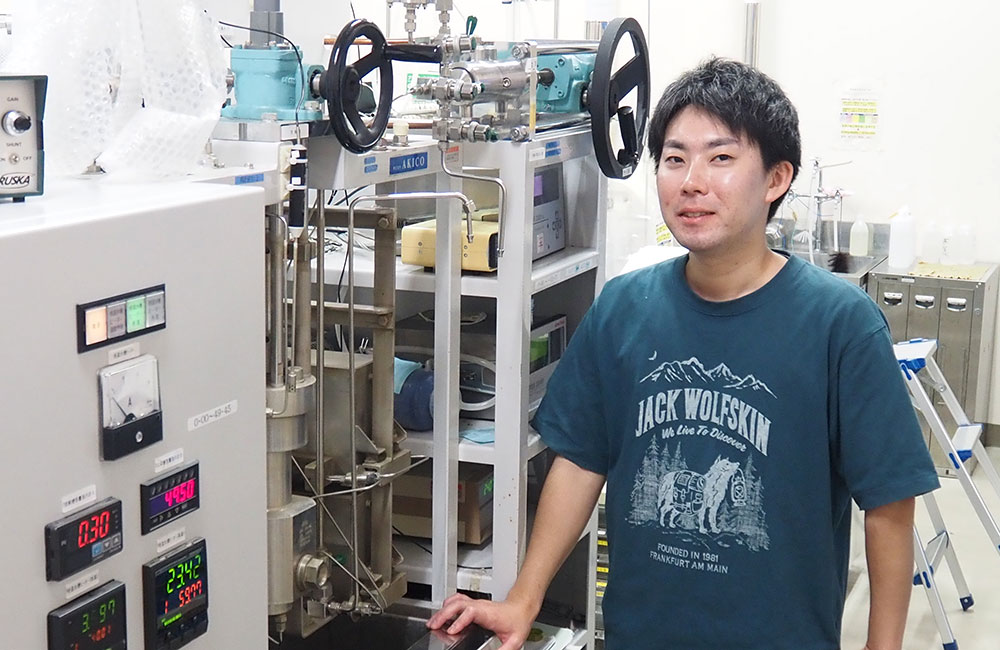

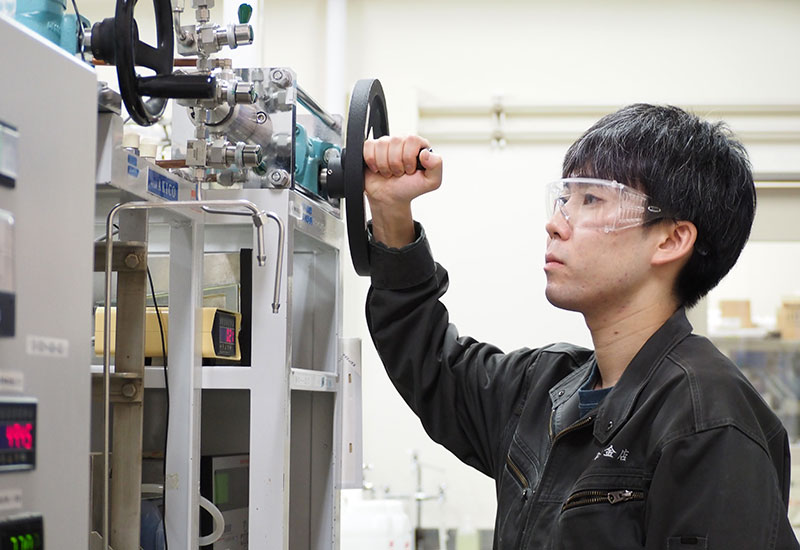

工学は何かの役に立つ、人の役に立つものをつくることを目的とする学問です。理学のように一つの理論的正解を導くのではなく、工学には無数の正解があります。私の構築した計算式も理論的ではないかもしれませんが、現象を的確に捉え、研究に役立つものであればそれが正解です。私が所属する研究室には、児玉先生が独自に開発された世界に一つしかないガス溶解度測定装置があります。この装置のおかげで、他の研究者が真似できない研究ができ、自分しか出せない価値あるデータを得ることができます。また、共同研究者である元東北大学の横山千昭先生と直接コンタクトを取り、既存とは異なるアプローチで研究を進められたことも、大変貴重な経験でした。

自分がやりたいことができる環境がある工学部

ここで培った研究力を活かして人々の暮らしに貢献したい

―海外での学会発表もいろいろ収穫があったそうですね。

はい。2024年6月にはスコットランドのエディンバラ大学で開催された熱力学の国際会議に参加しました。エディンバラ大学は、私の式に含まれるテイト方程式や、マックスウェル方程式を構築した学者を輩出した場所で、ぜひこの地で発表をしたいと考えていました。この時、隣で発表していたポルトガルのリスボンNOVA大学のDr. Reza Haghbakhshと出会い、活発な議論を交わしたことがきっかけで、共同研究も始まりました。

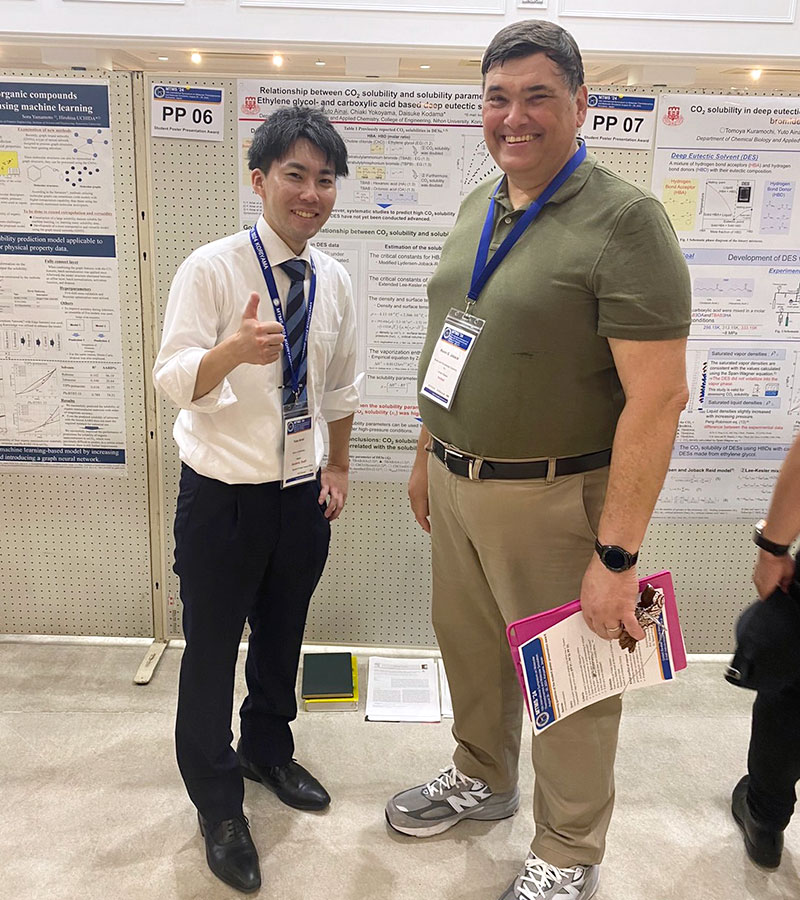

2024年8月、郡山で開催された分子熱力学の国際会議 (MTMS ’24)では、私が研究で用いた方法を実際に作ったDr. Kevin Jobackに説明する機会もあり、印象に残っています。今年は、6月にポルトガルのリスボンで開催された深共融溶媒に関する国際会議にも参加し、PC-SAFT式を開発しているドイツのドルトムント工科大学のProf. Christoph Heldに興味を持っていただくなど研究ネットワークの拡大につながりました。学会を通じて、分野を超えた交流と人脈の広がりを実感しました。

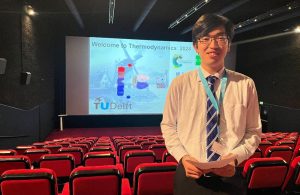

33rd European Symposium on Applied Thermodynamics2024(右は指導教員の児玉教授)

MTMS 2024で発表の様子

―今後の目標についてお聞かせください。

最後に博士論文を書き上げる仕事が残っていますが、それに加えて未発表のアイデアもあり、論文としてまとめたいと考えています。本音を言えば、時間が足りず、あと数年は研究していたいと思うほどです(笑)。自分の論文を読んだ誰かが、新たな発展を生み出してくれたら嬉しいですね。

―大学院修了後の進路は決まっていますか。

旭化成株式会社に内定しています。化学メーカーかプラントエンジニアリング企業のどちらが自分に合うかを考えた結果、製品がどのように社会で役立っているかを実感できる仕事を選びました。採用の決め手は、研究活動で培った課題解決能力や、国内外の研究者と主体的に連携を築く力を評価していただけたのだと思います。将来的には、実験室レベルの知見を工場スケールのものづくりに展開し、社会に貢献できるエンジニアを目指します。

―最後に、後輩たちにメッセージをお願いします。

高校の勉強は教科書の内容を覚えるだけで退屈に感じるかもしれません。しかし、教科書は人類が積み重ねてきた最大の知識の結晶です。その知識を活かし、自ら答えを探す姿勢が大切です。私自身、今でも研究のために多くの本を読んで勉強しています。1冊読んだだけでは理解が追いつかなくても、何冊も読み込んでいくうちにしっくりくることがあります。興味のあることや疑問に思ったこと、そして誰もやったことがないことを追究して答えが見えてくるのはとても面白いし楽しいです。“自分がやりたいことができる工学部”、それが工学部の「まなパ」の良さです。ぜひ、大学生活で自分の可能性をとことん追求してほしいと思います。