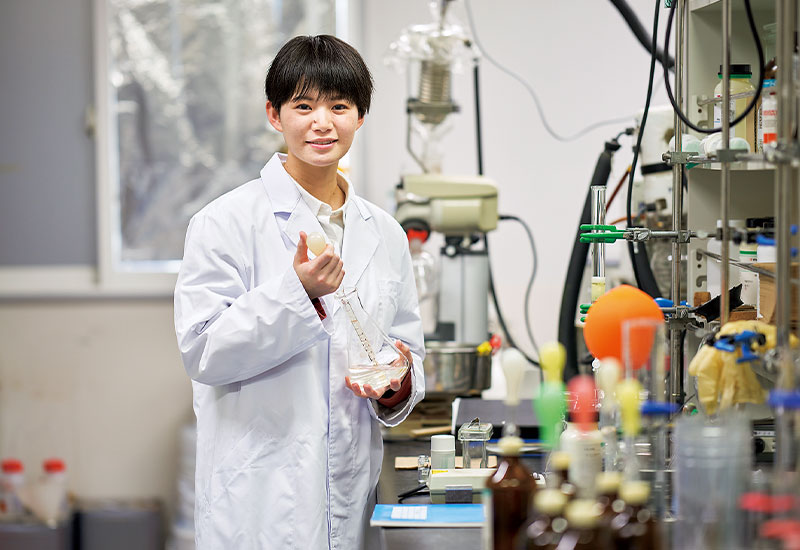

奥 友里乃さん(2022年度生命応用化学専攻博士前期課程修了)

苦手を克服するために

大学院へ進学

もともと有機化学に興味があり、生命応用化学科に進んだのですが、学んでいくうちに化学の研究に関連した仕事に就きたいと考え、大学院進学を決めました。また、人前で話すことが苦手だったことも理由の一つです。大学院では学会発表など人前で話すことが多くなるので、荒療治的に経験を積むことで克服できるのではと考えました。裏を返せば、研究を通して多くの人と交流できるということ。それも大学院ならではの魅力だと思います。

研究の醍醐味と達成感を

味わえることが大学院の魅力

学部生の時とは違い、どのように研究を進めていくかは自分で考えたり、論文を調べたりしなければなりません。それまでの自分にはない積極性が自然に身につくことは、大学院で学ぶメリットと言えます。新しいものを自分でデザインし合成する楽しさは、研究の醍醐味であり魅力に感じました。想定したとおりに結果が出ない時もありましたが、改善点を見つけ試行錯誤しながら実験を進めていくことによって、完成した時に得られる達成感は格別でした。

医療に役立つ遺伝子の研究が

海外で認められる

所属していたナノバイオ研究室では、バイオとナノテクノロジーを融合させ、個人の遺伝子情報に基づき、薬物代謝酵素の遺伝子の違いを調べるとともに、遺伝子診断装置、診断チップ、診断キット等の開発研究に力を入れています。お酒が強い人や弱い人がいるように、薬の効き目も個人の遺伝子情報によって変わってきます。私が行った研究では、目には見えないDNAに蛍光分子を組み込むことで、DNA周辺の極性や粘性などの微細な環境変化に伴って、蛍光強度や波長を変化させる環境感応型蛍光ヌクレオシド(ESFヌクレオシド)の開発を進めていました。

これらをDNA鎖に導入しプローブとして用いることで、標的DNAの検出や一塩基変異を識別することに成功。より高感度に検出可能なプローブの開発を目指し、研究に取り組んだ結果をまとめた論文が海外の学術雑誌に受理され、2023年5月に公開されました。2年間頑張ってきたことが評価されたのは嬉しかったですし、自信にもなりました。

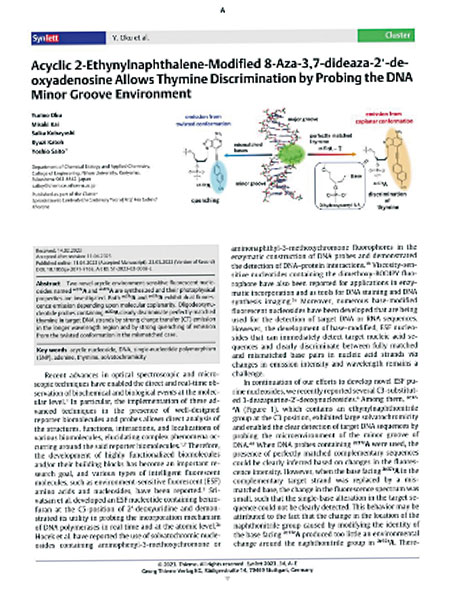

Acyclic 2-Ethynylnaphthalene-Modified 8-Aza-3,7-dideaza-2′-deoxyadenosine Allows Thymine Discrimination by Probing the DNA Minor Groove Environment(フレキシブルな糖部位を有する新規環境感応型蛍光ヌクレオシドの合成と光学特性)」

DNAの配列中の一塩基の変異を蛍光色と光の強さの変化で識別することができる、新しい蛍光核酸分子を開発することに成功しました。それらの分子の合成法と応用に関する報告がドイツの有機化学の国際誌 "Synlett" に掲載されました。

掲載ページはこちらから

https://www.thieme-connect.de/products/ejournals/abstract/10.1055/a-2071-7168

オンラインで原稿受理

2023年4月11日

論文オンライン公開

2023年5月23日

大学院での成長が希望の就職を叶えるアドバンテージに

将来は、人の健康に関わる仕事をしたいと考えていました。大学院の指導教授から当社をご紹介いただき、学校推薦を利用して就職することができました。教授からのバックアップは大きな強みになります。また、大学院で培った知識や人にわかりやすく伝えられるプレゼンテーション能力は、就職活動でも大いに役立ちました。今の職種は、専門性が非常に高いので、大学院生ということが採用に有利だったのかもしれません。大学院の2年間で成長できたからこそ、今の自分があるのだと感じています。

付加価値の高い製品や

サービスの提供に従事する

現在、ライフサイエンス事業に携わっています。主に細胞培養などに使う検体を瞬間凍結させる液体窒素凍結保存容器の販売や、実際にその検体を凍結輸送するサービスの提供を行っています。大学の研究機関や病院関係などお客様によって扱う検体が異なるため、ニーズに合わせて容器を選んだり、どのような方法で安全に輸送するかを考え提案することが重要です。私は大学院時代にDNAや有機化学を使った研究を行っていましたから、細胞を扱う側の立場になって考えることができるため、この仕事を任されているのだと思います。また、大学院の時に参加した学会に似ていますが、自社製品を紹介する展示会があり、そこで様々な企業の方と情報交換したり、製品について説明する機会もあります。今はコミュニケーション能力を発揮できるこの仕事に魅力を感じながら、日々付加価値の高い製品やサービスの提供に努めています。